Выпуск 6

Воспоминания

"Мадам" (фрагменты книги "В доме неволи")

W domu niewoli

Рабочий день начинается в пять утра. Это значит, нужно встать в четыре, чтобы успеть помыться, одеться и позавтракать. Даром что с последним справиться нетрудно. Мы получаем по одной селёдке и жёсткой булочке величиной с котлету. На таком пайке работаем до полудня. На обед два блюда: суп и жидкая размазня из перемёрзлого, сладковатого картофеля. Изредка каша. А вечером снова селёдка с булочкой или та же булочка, забелённая молоком, или горячая вода с клёцками. Эти лакомства, однако, дают нам очень редко. Хлеб получаем лишь в полдень. Сия сырая, тёмная масса, собственно, и является основой нашей экзистенции.

Так ежедневно, в четыре утра нас будит бригадир. Врывается в «палатку» [1] и не покидает её до тех пор, пока все не сползут с нар. Однажды на замечание одной из нас, что мы не будем вставать в присутствии мужчины, орал на нас, матерился, обозвав «последними» и «буржуйками» — а потом, если кто-то не вставал тотчас на его окрики, дёргал за ноги и силой стаскивал с «койки».

В пять «палатка» обычно уже пуста. Бывает, спит ещё на койке закутанная в тряпки счастливица, которой удалось вчера раздобыть больничный от «врача». Освобождение от работы должно быть получено днём раньше. Если бы какая-то из нас занемогла ночью, ничто ей не поможет. Стащат с «койки» за ноги и погонят на работу.

Поскольку в последние недели мой несчастный зуд разошёлся так, что жизнь мне опостылела, иду к «врачу», наконец, и я — не очень веря в помощь после старобельского опыта.

«Врач» принимает у самого входа в лагерь, в кротовине. Буквально. Иначе этого назвать нельзя. Его «землянка» вкопана в крутой обрыв над яром реки. С улицы ничего не видно, кроме небольшого вспухшего бугорка дёрна, из которого торчит дымящаяся без устали труба. В эту кротовью амбулаторию можно попасть только по узкой тропинке, втоптанной — будто заутюженной складкой — в самый край склона. Уже там, на полпути к землянке, больные ожидают своей очереди. Женщины и мужчины, вместе. Часами. Хорошо, если без дождя.

Комнатка маленькая и тёмная, с низким потолком и одним небольшим окошком. Посредине печь, она всё время топится, поэтому духота и жар здесь нестерпимые! В одном углу койка, на которой спит доктор — амбулатория одновременно является его квартирой, с другой стороны печи стоит вторая койка, на ней — случается — обследуется больной, а в остальное время она служит лавкой, на ней сидят в ряд те, кто сумел благополучно сюда доволочиться. Вместо шкафчика для инструментов и аптечки — два ящика из нестроганых досок с дверками на кожаных петлях и полка, заставленная пузырьками и баночками.

Доктор — низкорослый, с серыми ввалившимися глазами, почти полностью спрятанными под рыжими мохнатыми гусеницами сползших бровей. На нём белый халат, рукава подвёрнуты, а руки — рыжие от веснушек и золотистой шерсти. Нос тяжёлый, мясистый, весь в синеватых прожилках. Типичный для алкоголика. Говорит тихо, терпеливо и никуда не торопится. У него есть время. Целых восемь лет. Семнадцать он уже отсидел.

— Как фамилия?

Говорю ему, «как».

— Где вы работали?

— В театре.

— Артистка?

— Да.

— Ваша статья?

— 54-XIII.

— Враг народа? — поднимает на меня светлые, проницательные глаза, после чего вновь накрывает их кустистыми бровями. Не могу определить, прозвучала ли в его вопросе неприязнь или сочувствие.

— На что жалуетесь, мадам?

«Мадам?» — К своему собственному удивлению я не слышу ни малейшего намёка на язвительность или насмешку, без которых никто этого слова в России не выговаривает. Осторожно подтягиваю приставшие к ранам рукава свитера и показываю разъеденную кожу. У него даже лысина зашевелилась.

— Как давно это у вас?

— Четыре месяца.

— И вас не лечили?

— Лечили. Говорили, авитаминоз.

— Дурачье! — засопел он и что-то ещё, чего я не поняла, — Это чесотка! Классическая чесотка!

Щепкой набирает из баночки и кладёт на кусочек пергамента чёрную дегтярную мазь, велит мне отойти за печь, раздеться и намазать всё тело, кроме лица. А в избушке не развернуться — такая давка… Кроме этого в очереди сидит несколько «бродяг» в шапках и фуфайках — тоже ждут.

— Ничего, мадам — ничего... никто не смотрит... — добродушно успокаивает меня «врач».

Я забиваюсь в угол, за дышащую огнём печь, и делаю, что мне сказано. Мазь зернистая, с острыми, как у песка, крупинками, с трудом намазывается на повреждённую кожу.

Получаю три дня больничного. После — вторая порция мази и следующие три дня. Чесотка значительно утихла, но всё равно въелась в кожу так, что сразу не избавиться.

Теперь я освобождена от работы и нахожусь в «палатке» одна. Одна — с незапамятных времён! Два дремлющих клубочка в углу — они ведь не в счёт. Обе как обритый Грюнвальд. Четыре ноги, покрытые язвами из-за авитаминоза, на которые невозможно натянуть сапог. У них тоже больничный. В печке киснут мокрые щепки, увядшие прутики разят кислотой пареной зелени, и только полотна палатки стучат на ветру как ошалелые…

Странная здесь погода. То упорно моросит дождь, затыкающий даль ватой мокрого тумана, то откуда-то, с края земли, напирает злой, рассерженный вихрь, от которого вся «палатка» трепещет, как белый, холодный пламень. Если нет ни дождя, ни вихря, есть комары. Воздух от них становится буквально мутным. Пойдёшь куда-либо, а над тобой высокий столб металлического жужжанья, каждую минуту готовый чёрным роем упасть на лицо, руки, ноги. Накомарники получают только те, кто идёт на работу. Остальные — если не хотят быть съеденными заживо — должны без устали отгонять их веткой или тряпкой. Нигде и никогда в жизни я не видела такого множества комаров. Нужно постоянно быть начеку, так как во время вдоха они залетают в рот. И только ветер может разогнать их без следа…

Тот же ветер может разогнать ненадолго и тучи. Тогда «палатка» наполняется золотистым светом, брезент кремового цвета, насквозь пронизанный солнцем, озаряется так, что даже режет глаза. Я вылезаю из палатки, сажусь на пенёчке у самого обрыва и смотрю на последнюю любовь моей жизни — на Урал… Признаюсь, что его красота меня покорила, несмотря на всю ненависть ко всему здешнему, я безответно влюбилась на старости лет в этого чужого, далёкого незнакомца, положившего зубастый хребет на целый горизонт, от одного конца к другому…

Урал невозможно описать. Он меняется в течение дня и вместе с погодой. Если дождь или туман, он стоит в стороне, страшный и чужой, словно из чёрного металла. В дымчатой влаге воздуха вечные снега его иззубренных вершин слепят безупречной белизной. Странный контраст. Что-то вроде железа со сметаной… А когда выйдет солнце, он меняется так, как ложатся на него лучи. Может стать тёмно-лиловым как крокус или пушистым как пастель. А иногда вдруг бывает хрупким, розовым, как венецианское стекло. Смотришь и перестаёшь верить, что всё это — правда! Кажется, что тебе всего лишь привиделось что-то в розовых тучах. В сумерки бывает нереальным, наколдованным из голубого серебра чудом — призраком, миражом, сном, красота которого парализует, на которое просто нет сил. Может быть, благодаря тому, что он поднимается из безграничного пространства тундры такой внезапный, такой одинокий, такой ничей, сам по себе — он гордо производит впечатление чего-то безгранично равнодушного. Я никогда не ощущала возраста Земли более остро, и ничто из того, что можно увидеть, никогда не казалось мне таким вечным. Не могу найти слов. Урал — это нечто, вступающее в область абстракции.

Сижу так часами и смотрю, сонно отгоняя комаров. Чувствую странную тяжесть и осоловелость. Всё вроде бы как обычно, но есть ощущение, что меня как бы еще не дорезали до крови. Какое счастье, что, благодаря добродушию «врача», мне не нужно ходить на работу.

Когда по истечении следующих трёх дней больничного я появляюсь у него снова, попадаю к нему, когда он не занят. Кроме сестры Юзефы, жары и запаха йодоформа никого больше нет. Он сидит напротив и внимательно в меня всматривается.

— Что вам надо, мадам?.

— Ничего.

— Я хорошо знаю, что с вами… — ворчит он с нетерпеливым добродушием, вытаскивая из ящика стола исписанный лист с длинным перечнем фамилий и уныло их просматривая. — Хочу вас послать в cангородок. Какая от вас польза в лагере? У меня ещё есть несколько свободных мест. Только с вашей статьей беда. Не знаю, согласится ли начальник. Вот что….

Сангородок — это что-то типа больницы или дома отдыха. Там будто бы лучшие условия жилья, питание, можно спать и на работу не гонят.

— С таким истощением, как у вас, один шаг до туберкулёза. Дайте-ка. Послушаю ваши лёгкие.

Очень тщательно и по совести меня обследовал, бормотал, кивал головой, спрашивал, что-то записывал в тетрадь. Затем велел мне одеться и уже без единого слова внёс меня в список в cангородок.

— Больничного я вам дать не могу. Больше, чем шесть дней подряд, нельзя. Завтра вы должны выйти на работу. Но не перетруждаться. «Паня» очень слабенькая… вот как этот — он хлопнул себя по рыжему предплечью, к которому как раз присосался комар. — Сестра Юзефа! Дать «пане» дигиталис и витаминные конфеты.

Когда я собираюсь уйти, угощает меня папиросой, и вижу, что ему хочется поговорить. Поэтому я снова сажусь на табуретку и жду. Сквозь четыре мутные стёклышка отсюда видна необъятность подёрнутой пеленой тундры, а близко, на дне яра, — ленивое серебро Воркуты.

— Да... да... Семнадцать лет. — Немало. Поначалу жена писала. Потом оборвалось. Наверное, вышла замуж. Или умерла. Бог знае... Отсюда Украина далеко. Золотая, солнечная Украина. Жена была блондинкой, а ребёнок рыжий — как он. Только это он и помнит. Тому и годика не исполнилось, когда его взяли. Привык — честное слово... привык. Лету предпочитает зиму. Когда его в землянке засыпает снег, когда приходит пурга, такая, что белого света не видно, — тогда ему хорошо. Не думает. Не помнит. Много спит. Много пьёт. Ещё восемь таких зим. Выйдет старым человеком. Выйдет просто так… вперёд, куда глаза глядят. Семью разыскивать не станет. Он для них умер… Для себя тоже… заживо погребён. Никто его не ждёт. Конечно — 25 лет! Может, ещё женится...

— Мадам…

На следующий день получаю работу в коровнике. Единственное утешение, что вместе с маленькой Владей. По совету доктора я не «перетруждаюсь» совсем. И вообще уже понимаю, как здесь работают. Вот так — лишь бы день прошёл. Потихоньку выносим неполные «носилки» навоза вместе с прутьями из-под яслей за конюшню и, не торопясь, возвращаемся с порожними. День выдался исключительно солнечный. Коровы на пастбище. Хлев пуст, сквозные ворота открыты, а в них стоит — Урал.

Перевод Марии Муха

...Итак, прямо с работы я иду к «врачу». Он сегодня под сладким и сентиментальным хмельком. Белые глаза под рыжими бровями плавают в скользкой стеклянной растроганности. Приветствует меня сердечно, как давнего друга. Термометр вручает галантным жестом, словно это фужер шампанского. Сажусь и меряю: 38 с лишним. Я получаю что-то для лечения и освобождение от работы на завтра. «Проработала» я один день, значит, имею право получить его снова.

Когда возвращаюсь к «палатке» — счастливая от того, что по случаю освобождения не нужно ожидать «проверки», а можно лечь спать — я узнаю, что бригадир уже был минуту назад и вычеркнул всех, кто получил направление в сангородок. Мы должны собраться с «вещами» и еще сегодня идти пешком до Чума!

Человек — страшно сильное животное! На самом деле! Двадцать больных, истощённых женщин после целодневной работы отправляются часом позже пешком в тундру. Только благодаря скандалу, который пьяненький «доктор» устроил начальнику, мы получаем тележку для вещей. Не все, однако, поместятся. Часть вещей придется нести самим.

Я не знаю, как начать рассказ об этой дороге. Честно говоря, у меня ещё сегодня нет слов… То, что человек не упал и не остался лежать в грязи — это чудо! В какие-то моменты у меня было ощущение, что это иду не я, а чужое, неведомое «нечто», к чему я как бы прикована, и что тащит меня за собой через эту проклятую тундру, словно бессильный, болезненный тюк. Я продираюсь сквозь заросли брусничника, потому что нет сил оторвать стопы от земли, чтобы его переступить. Чулки уже — в клочья. Настал черед кожи. Я не могу перепрыгнуть с одной губчатой кочки на другую и валюсь каждую пару шагов лицом и руками в грязь. Уходит много времени на то, чтобы подняться. Какое счастье, что у меня лихорадка! Она, видимо, служит тем мотором, который удерживает меня и подгоняет. Вот только эта жгучая боль в пояснице и — при любом сотрясении — каждый раз усиливающиеся судороги кишечника.

Через некоторое время — в момент, когда мимо меня проходит один из конвоиров, я вдруг осознаю, что давно уже плачу в голос. Но — сама для себя. В пустоту. Вслепую. Удивительный вид плача, которого я не знаю. Плач, не приносящий никакого облегчения, потому что его не ощущаешь. Чужой плач. Я узнала о нём лишь тогда, когда он стих при виде врага.

— Долго мы будем так идти? — спрашиваю я конвоира ни к селу, ни к городу.

— До самой смерти, — отвечает он мне через плечо равнодушно, по-деловому, без тени усмешки. Дал мне прямой исчерпывающий ответ и пошёл дальше.

В Чуме мы оказываемся, похоже, уже под утро. Однако это трудно определить. Солнце светит всё время. Нас загоняют в небольшую комнатку с нарами, на которых спят больше десятка развалившихся мужчин. Это ночная, только что сменившаяся рабочая бригада железнодорожников.

В комнате жара и невообразимый смрад: в нем чеснок, пот, дурно пахнущие ноги и всё, чем уставший, не отвечающий за себя, кормящийся тяжелым хлебом человек может пахнуть во сне. Мне прямо плохо сделалось. Маленькое, наглухо забитое оконце вдобавок загорожено нарами. И всей пользы от него только то, что ночное солнце льётся в этот смрад и духоту лучами — мутными, низкими, преследующими человека в каждом углу. Они жгут глаза, и хочется укрыться от этих бликов — хотя бы под нары — все равно куда, лишь бы в тень.

Мы узнаем, что врач из сангородка ещё не приехала и неизвестно, когда приедет. Так что приходится ждать, причем здесь, в этой смрадной, расхрапевшейся комнате. Над некоторыми больными, более тяжёлыми, чем я, смилостивился начальник станции. Он позволил им войти в свою загородку и улечься на нарах. Однако остальные должны ждать здесь. Не знаю, как и когда я оказываюсь в углу, на полу. Всё равно, вши не вши, мокрота не мокрота, пол, пылящий мне прямо в лицо в солнечных лучах от чьих-то шагов. Я сворачиваюсь клубком, потому что боль у меня внутри все сильнее, и я лежу в собственной горячке, точно в кипящем облаке. Может быть, даже сплю. Не знаю.

Когда, по прошествии нескольких часов, появилась врачиха — толстая, осветлённая еврейка с приторно-сладкими близорукими глазами — то объявила, что в сангородке имеется лишь десять свободных мест, выбрала самых тяжелобольных евреек, загрузила их в поезд и уехала. Нам же было велено возвращаться в Воркуту — пешком.

Обратной дороги я уже почти не помню.

У меня — дизентерия.

Лежу, как подыхающий пес в своей будке, и вою от боли. Палатка шелестит день и ночь, а контрабандистка Сташка дрожит от озноба надо мной на нарах. У неё, правда, тяжёлая пневмония, но она позволяет себе такие скандалы и истерики, на какие только такие типы и способны. Миски летают по «палатке», у всех с ней хлопот полон рот, а каждый укол или приём ею лекарств — это новый ад.

Добродушный «врач» бывает у нас пару раз в день. Влезает ко мне под нары на четвереньках, и я знаю, что он делает всё для того, чтобы облегчить мои страдания. Однако он немногое может. Лекарств у него — никаких. Кроме жидкой каши или скисшего молока, мне ничего нельзя брать в рот. Каша добывается каким-то чудом. Добрая высокая Кристинка, которая из-за авитаминоза теперь часто имеет освобождения, присматривает за этой постоянно подогреваемой в горшке кашкой. Молока вообще нет. Надо бы купить его в магазине и поставить закисать. Разрешение на покупку мне, правда, соблаговолил выдать начальник, но у меня — ни копейки за душой. Жажда мучает меня страшно, и я мечтаю об этом молоке, как о счастье! Пока в один прекрасный день добрый доктор, пыхтя и мурлыча что-то себе под красный нос, не залез ко мне под нары с горшочком, прикрытым газетой. Купил молоко за собственные деньги в магазине, поставил у себя сквашиваться и тайно принес мне, чтобы Сташка не увидела, а то был бы новый ад. Молоко было тёплым и свернувшимся, совсем не похожим на созданное в мечтах, но после нескольких дней полного поста оно мне показалось каким-то сверхизысканным лакомством.

Наконец я уже так ослабеваю, что почти ничего не ведаю о происходящем на свете. Я ещё отдаю себе отчет в том, что больна, но мне это становится безразлично. Возможность смерти, — о которой я знаю, — также меня как-то не касается. Она мутная, расплавленная в лихорадке, и совсем не кажется мне страшной. Умру, ну, и что? Ну, так останусь навсегда в тундре, за зоной. Не я одна. Впрочем, это и так только оболочка. Я именно так это ощущаю. Что-то во мне раздвоилось. То больное, сжавшееся в будке под нарами «я» стало для меня удивительно чужим и ненастоящим.

Важнее то — другое, уменьшенное и нереально далекое, которое в безумной спешке, запыхавшееся, нетерпеливое, бегает по домашним углам. Я вижу какие-то допотопные узоры обоев на стенах, вековечную обивку мебели, а картины и зеркала висят так, как висели век тому назад, в самом начале моей жизни. С неслыханным напряжением — как будто от этого всё зависит — я ищу там чего-то. Понятия не имею, что бы это могло быть. Не знаю, маленькое ли оно или большое, черное или цветное? Знаю только, что я должна его найти. Обязательно! Прохожу комнату за комнатой, отворяю перед собой одни двери за другими. Нет. Это не здесь. И ещё не здесь. Я возвращаюсь. Смертельно утомляющая, задыхающаяся погоня — неведомо за чем.

— Ну, спокойно, паня, спокойно, — слышу я забавно далёкий и забавно близкий голос «врача». Из двух своих «я» снова возвращаюсь в одно, уже понимая, что лежу, больная, в будке под нарами, что идёт война, и что у меня нет дома.

— Поедете в сангородок. Слышите меня? Поедете в сангородок. С сестрой Юзефой. Извольте собираться, паня. На лошадях поедете. Потихоньку. Есть у вас силы встать?

Наверное, у меня уже есть силы встать. Я должна найти силы встать. Как в мутном тумане, вижу над собой обеспокоенные лица маленькой Влади, сестры, «врача». Мне говорят, что необходимо тепло одеться, ведь на улице сильный ветер. Зачем этот укол? Важнее туго обернуть живот полотенцем. У меня такое ощущение, будто я — бурдюк жидкой боли. Чьи это ноги? Мои? Очевидно, да, потому что в моих чулках. Хорошо. Сейчас надену еще один свитер, только вот отдохну минутку. Почему Владя плачет?

Именно это заплаканное, маленькое личико Влади я запомнила как-то лучше всего. И я помню, что день был ветреный и хлещущий, когда меня выводили из «палатки». Помню, как меня посадили на тележку, полную каких-то твёрдых мешков, как меня закутывали одеялом и подпирали «вещами», чтобы я не валилась из стороны в сторону.

Это очень странное чувство — стать предметом… Этот предмет, по правде говоря, полон благодарности и умиления чужой добротой, но не имеет сил это выразить. Каждое слово и каждое движение — просто сверхчеловеческое усилие. Больше всего меня мучает то, что я хотела бы сказать доктору. Он обернул мне ноги пледом, а теперь стоит возле тележки — нахохленный, перепуганный, как мокрая птица, с поднятым воротником и руками в карманах, маленький, смешной. Мне так хотелось бы его поблагодарить. Но слова настолько удалились от меня, что я не могу их призвать даже на время… Полоумная Валя как раз чмокает лошадке… И я не сказала ничего. Наверное, я ослабела до слез, тронутая благодарностью к этому рыжему, невзрачному человечку, и с этим чувством я прощалась с лагерем в Лох-Воркуте.

Перевод Елены Поткиной

[1] Слова, обозначенные курсивом, в тексте написаны по-русски (латинским шрифтом)

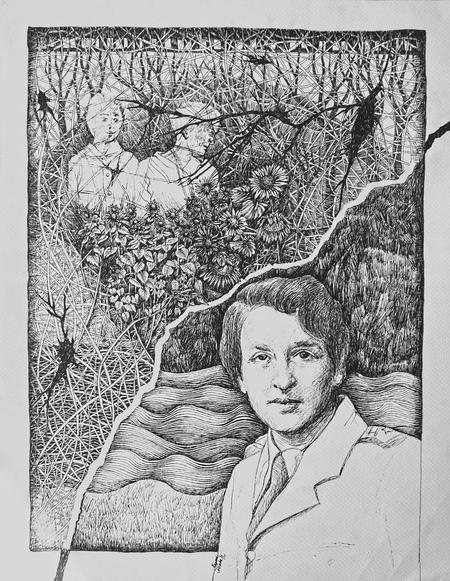

"Мадам" (фрагменты книги "В доме неволи")

Беата Обертинская

Выдающая польская поэтесса Беата Обертинская (1898-1980) родилась в Стрые в семье инженера Вацлава Обертинского и поэтессы Марыли Вольской. Детство и молодость будущей поэтессы прошли во Львове. В своих первых книгах «Пчелы в подсолнухах» (1927), «Придорожный боярышник» и «Кленовые мотыльки» (1932) тонкая лирика сочетается с прекрасными и точными изображениями природы.

В июле 1940 года Обертинская была арестована НКВД и, пройдя ряд советских тюрем, попала в лагерь под Воркутой. Ей удалось спастись, покинув Советский Союз вместе с армией Андерса. С этой армией она прошла весь ее боевой путь (Иран, Палестина, Египет, Италия), а затем осталась в Англии в эмиграции. Там печатались ее последующие сборники, в частности «Мед и полынь» (1972). Путь стихов Обертинской на родину ...