Выпуск 7

Русско-польские отношения

Колхоз под Бухарой

Прежде чем начать рассказ о Сталинине, я бы хотела сперва выбросить из памяти все грязное, отвратительное и ужасное, в чем барахталась до сих пор, отцедить из нее тот бесцветный унылый сор, из которого складывались предыдущие месяцы — потому что воспоминание об этом чарующем уголке хранится во мне отдельно и многокрасочно, словно внутренняя поверхность мыльного пузыря, отделенного от остального мира.

Раньше эта местность называлась по-другому. Сейчас ее называют Сталинин — еще один «Сталинин» — потому что на новые идеи им не хватает угодничества. В одной только бухарской области Сталининов больше десятка.

Ну, да ладно... Пусть называют, как хотят! Никакие мировые перевороты неспособны удалить из здешнего воздуха этого огонька из земли красок. Несравненные чары этого узбекского поселения стали проникать в нас уже с первой минуты, когда по распоряжению правления колхоза, так называемой «конторы», навьюченные мешками, мы отправлялись к выделенному нам месту жилья.

Село как бы разделено на две половины: живую и умершую. Я не могу объяснить, почему одна его часть — лишь воспоминание о самой себе, в то время как другая — живет. То ли людей вдруг не стало, то ли по приказу или по нужде они все сгрудились на одном краю села? — Не знаю. Знаю только, что все в нем медленно превращается в глиняную пыль. Остатки мазанок, следы оград, парочка одиноких стен и небо. Небо — парочка одиноких стен, несколько очертаний оград, и снова ничего. Не знаю, что бы еще на свете закончило жизнь в более солнечной и доброй погоде, в тишине. Без следов бунта, без печали. Чудесно простая неизбежность ухода, мудрое медленное перемещение из «есть» в «нет», покорное просачивание, распад, сползание в небытие.

Кажется, будто кто-то произнес над этим глиняным селением слова, написанные пеплом: «Из праха ты восстал и в прах обратишься». И вот оно обратилось в прах.

А над всем этим — воздух. Воздух, как никакой другой. Воздух, который можно увидеть, хотя он чист, прозрачен и напоен солнцем. Не знаю, как его описать. Воздух пушистый, как пастель, как пыльца крыльев бабочек, воздух пересыпающийся, с изменчивым светом, тенью, красками. Никогда и нигде я не видела такого! Ходишь как будто в распыленной вокруг себя радуге — дышишь ею и видишь мир как сквозь слабый, прозрачный парок.

Путь нам преграждает бурый поток, текущий глубоко между песчаными берегами. И именно эта вода представляется мне границей между живой и умершей частью села... Глиняные прямоугольники оград сразу становятся обитаемыми. Каждая представляет собой как бы маленькую глиняную крепость, ощетинившуюся сухими стеблями хлопка, сваленными на крышу и выступы стен. Громыхающие тростником мостки перепрыгивают через воду напротив деревянных, широко раскрытых ворот. У каждых ворот с той стороны воды есть свой мостик, у каждого мостика — свои ворота. Чтобы никому не было обидно.

Мы не знаем, признается ли здешним строем право на собственность. Не знаем, являются ли жильцы владельцами этих, слепленных ими, глиняных двориков. Во всяком случае, считается, что в таком замкнутом прямоугольнике двора они — у себя. И, несмотря на это, правление колхоза хозяйничает здесь, как у себя дома. Хелена — которой необходимо все исследовать и разнюхать первой, уже знает, что «контора» определила нас на квартиру к одному из узбеков. Насильно. Никто не спрашивал, желает ли он этого, получил приказ, и точка. Хелена говорит, что наше будущее жилье — очень миленькое! Конечно, утром она уже там побывала!

Двор нашего узбека — последний с этой стороны села. В золотисто-бурую стену ограды упираются огромные ворота, резные, серебристые от старости. Чудесная патина древесины толстых балок, поддерживаемый кронштейнами карниз, высокий порог, наконец, большие заржавленные болты затворов — все дышит такой безукоризненной, архаичной древностью, что — сама не понимаю, каким чудом — на меня вдруг явственно повеяло Элладой и Гомером! Время внезапно отшатнулось на пару тысяч лет назад, и я почувствовала себя совершенно «в ином месте», не здесь и не сейчас. Я не смогла бы этого проанализировать, разобрать на стили, мотивы, отыскать аналогии, понятия не имею, почему и как, но это впечатление, изумившее меня, было столь неотразимым, что я не избавилась от него до конца.

Из ворот нам навстречу выходит неслыханно живописный дедусик, старый как мир узбек, с коричнево-золотым, иссеченным морщинами лицом и узкой полоской белой бороды, в огромном старомодном тюрбане, каких тут никто уже не носит. Джоума на нем выцветшая, с множеством заплаток, полная дыр, из которых вылезает грязная вата. Это наш хозяин. У него слезящиеся от старости карие глаза, их быстрый и внимательный взгляд прыгает по нам, уже пересчитаны наши мешки, проверена одежда. Видимо, зная, что мы не понимаем ни слова по-узбекски, он все же говорит без остановки и, размашисто жестикулируя, широким и раболепным восточным движением руки приглашает войти. Мы переступаем высокий как колода порог и попадаем в то маленькое глиняное царство, каким является каждый узбекский двор.

Никакого плана у двора нет. Есть стены и дворики, кровельки и ниши, есть гладко вымазанные укосы у глиняных стен, через которые во двор заглядывают купающиеся в голубизне абрикосовые деревья, лишенные сейчас листьев. В комнатах совсем нет окон. Свет попадает внутрь через низкие, постоянно открытые двери. Комнаты почти пустые, с полами, выстеленными матами и войлоком, по-русски их называют «кибитками».

Предназначенная для нас «кибитка» помещается у ворот, сразу за их широкой створкой, а к ней ведут маленькие, как у шкафа, дверцы, не имеющие никакого замка. Квадратная комнатка, со стороной примерно два с половиной метра, земляной пол и четыре шершавые стены. Окном — о диво, здесь есть окнo! — служит кусок криво сколоченной рамы, вставленный с полным учетом ее странной формы прямо в стену. В клетушке царит бурый, пушистый сумрак. Единственная мебель — это стоящая у дальней стены кровать. Нет. Вовсе не кровать, а нары. Даже, собственно, не нары, а широкая и длинная скамья, опоясанная вокруг дощечкой с искусной резьбой, живо напоминающей старинные гуральские полочки для ложек. Древесина старая, изъеденная червями и, похоже, легкая, как пробка. Кроме этого, в кибитке ничего нет.

Но какое нам до этого дело?! Впервые с незапамятных времен мы, наконец, — одни! Одни! Без мужчин, без чужого или враждебного элемента! Только мы втроем. Спетые, понимающие друг друга, сжившиеся. Какое же это прекрасное чувство! Нам хочется расцеловать стены, гладить двери, петь, смеяться. Человека приучили так легко становиться счастливым, безгранично благодарным за любую, даже малейшую удачу! Хелена была права! Наша кибитка чудесна!

Это впечатление сохраняется у меня доныне. И хотя нам пришлось прожить в «кибитке» три очень тяжелых, очень холодных и очень голодных месяца, я вспоминаю о Сталинине, как о самом милосердном, самом сносном периоде нашего странствия по России.

Прежде всего, мы — только втроем, причем тройка именно эта, а не иная. Трудно себе представить более слаженную, более разнородную, но прекрасно дополняющую друг друга троицу. Сила, энергия, расторопность, жертвенность и доброта — это Хелена. Спокойствие, трудолюбие, рассудительность, уравновешенность, хорошее настроение, терпение и улыбка — это Марыся. А я — неисправимый, старый испорченный ребенок, паникерша, ворчунья и неумеха, но зато говорунья и сплетница, в которой недобитое обстоятельствами чувство юмора помогает и себе и другим забывать — бывает, что и надолго — обо всех страданиях нашей повседневной жизни. Мы великолепно чувствуем себя вместе. Улыбка не сходит с наших лиц. Все нам забавно и интересно. У нас общее стремление: мы честно желаем лишь того, что может сохранить полную гармонию внутри нас, среди нас и между нами и миром.

Судьба явно нам благоволит. Мы считаем милостью и промыслом Божьим уже то, что люди, среди которых нам приходилось жить, были именно такими, какими были! Они проявили столько сердечности, гостеприимства, столько бескорыстной доброты, что у меня до сих пор сжимает сердце невозможность отблагодарить их за все это. Проклятое российское «дубление шкуры» выветрилось тут без следа. А вместе с ним исчезло и все хамство. Достойный, доброжелательный, благородный характер и обычаи этих простых людей, их детская наивность и стремление помочь несли в себе такое очарование, такое изящество и такую обезоруживающую непосредственность, что мы, сами не понимая как, действительно привязались к ним.

Такими оказались особенно наши соседи «напротив». По счастливой случайности лишь песчаная дорога и трещащий мостик отделяет нас от их двора. Отыскала их Хелена и тут же завоевала, не сходя с места. Незнание языка вовсе ей не мешало. А для чего же существуют жесты, мимика, улыбка? Она обращалась к ним по-польски, вплетая иногда российские или русские слова, а они к ней по-своему — и хорошо! Даже прекрасно! Не так уж важно, совпадало ли то, что поняла Хелена, с тем, что они на самом деле собирались ей сказать — и наоборот. Главное, что обе стороны были глубоко убеждены, что понимают друг друга. Я могу предположить также, что на этих тихих восточных женщин, привыкших к пассивному подчинению и покорности, такой ураган энергии, воли и предприимчивости, как Хелена, попросту произвел сильное впечатление. Они глядели на нее, как на радугу в небе, возможно, немного удивленные, немного позабавленные — когда она в своем коротком кожушке, холщовых штанах и шерстяной шапочке вертелась на их дворе, как у себя на фольварке. Эти почтеннейшие, гостеприимные люди позволили ей готовить у себя наш ежедневный суп, поскольку в нашей кибитке не было ничего, напоминающего печь или очаг.

Удивительна здешняя зима. У нее как бы два совершенно разных лица. Одно низкое, застывшее от заморозков на земле, обжигающее вихрем и секущее песком, другое высокое, солнечное, бриллиантовое, слегка шелестящее шелковым воздухом, как умеет шелестеть на ветру высокий, напряженный вьюнок. Но это дуновение чувствуется лишь в открытом пространстве. А в тихих закоулках глиняных улочек, на солнечных барханчиках под стенами домов или в прямоугольниках абрикосовых садов — вылеживается тепло, ленивое, морящее и неподвижное. И тут же, с противоположной стороны той же улочки, или за той же самой стеной, только с севера, блестит грубозернистая соль ночного инея. Потому что ночи тут бывают темно-синие, морозные, искрящиеся, с широко раскрытым призраком Млечного пути и с твердым напряженным четырехугольником Большой Медведицы, которая входит в тишину нашего запертого двора по-свойски, давно знакомая, та самая, которая бесшумно входила в наше собственное, далекое, украденное у нас небо.

Мы мерзнем не на шутку! В нашей мышьей норе просто свист от сквозняков. За исключением одной стены — той, под которой стоят нары — три остальные прорезаны дверцами. Маленькими резными дверцами, из которых две, в знак того, что они не в счет, заклеены газетами и замазаны глиной. Но это не очень помогает. Ветер гуляет по кибитке, как ему вздумается, а поскольку между стеной и потолком зияют широкие щели, то он еще постоянно надувает на наши головы пыль и песок. Даже в полдень, когда разогревшийся на солнце воздух на свету ласкает песочком, у нас царит отвратительный холод — как в подвале.

Марыся с Хеленой спят на нарах. Укрываться они могут лишь куцым кожушком Хелены и арестантской курточкой Марыси. Хотя они и ложатся тесно рядышком, ночью промерзают до костей, потому что у нар широкие щели между досками, которые нечем закрыть. Я разложила свой сенник на полу у стены, рядом с этими маленькими заклеенными дверцами, выходящими во двор, и хотя мне дует прямо на позвоночник и ноги, я, по крайней мере, спереди закрыта, не то что они на своих сквозных нарах. Впрочем, а для чего же сноровка и хлопок моего «краяна» Василенко? Тут только я поняла, зачем тащила его от Нового Мира. Весь мешок я привязываю себе наподобие турнюра к позвоночнику, а затем, чтобы он во сне не сдвигался, натягиваю на все это еще остатки своих панталон. Меня ничуть не огорчает, что обе соседки умирают со смеху при виде великолепного «костюма», которым к ночи расцветает мой силуэт — днем печально похожий на доску. Не знаю, чем бы закончилось для меня затыкание спиной дыр, выходящих во двор, если бы не спасительный хлопок Василенко.

О том, чтобы раздеться, не стоит и мечтать! Наоборот. Натягивается на себя все, что найдется, и, тем не менее, мы стучим зубами до утра. Но переносим это спокойно, считая, что положительные стороны нашего locum[1] значительно превышают его докучливые и несомненные недостатки...

Мы уже устроились основательно. Воткнутые в стены колышки заменяют нам вешалки. На них висят наши шикарные туалетные приборы, то есть мешочек с зубной щеткой, мешочек с обмылком, мешочек с гребешком и рукавичка для умывания. Кусок марли, собранный в фалды на нитке, заслонил собой форточку и распыляет теперь свет равномерно по всей кибитке. Из нескольких найденных кирпичей и дощечки, которую Хелена раскопала в соседней каморке, мы устроили низкий столик под стеной, а поставленная на бок коробка из-под лекарств с успехом заменяет шкафчик для посуды. Каким образом ржавое ведро из амбулатории на барже оказалось вместе с нами в Сталинине — это уже навсегда останется тайной Хелены. Впрочем — Боже ж ты мой! Оно, так же как и мы, является «казенным» добром. Государственное имущество нисколько не пострадало от того, что одна из его собственностей присвоила себе другую. Без всяких угрызений совести была уведена эта столь необходимая нам для жизни посудина. Без ведра, впрочем, не обойтись. Хелена это предчувствовала. Вода в ручье очень мутная, и нам нужна хоть какая-нибудь емкость, где бы она могла ночью отстаиваться. Нужно также в чем-то заваривать муку и в чем-то умываться.

Другое дело, что все это мытье — сущая комедия! Одну из имеющихся у нас двух мисок мы предназначаем на роль тазика. Воды в нем помещается столько же, сколько в глубокой тарелке. Учитывая мороз в «кибитке» и отсутствие большей посудины, приходится, однако, довольствоваться этой рудиментарной формой мытья. Впрочем, мы давно уже убедились, что от грязи не умирают. Это одна из сенсационных истин, которые открыла нам Россия. Мы уже знаем, что можно месяцами не раздеваться, — и жить. Что можно спать в той же одежде, в которой ходишь месяцами. Что можно с таким же успехом, как и ложкой — если ее нет — вылавливать прутиком, сорванным с придорожного дерева, клецки из горячей воды — если они есть. Что можно вместо табака курить растертые в пальцах стебли сухого бурьяна. Наконец, что можно ложиться спать при свете хитроумно устроенной коптилки. Ночи здесь зимой наступают рано, поэтому из-за отсутствия лампы нам приходится как-то выкручиваться. В пустую баночку из-под мази наливается пара наперстков рыбьего жира, из хлопка скручивается фитиль, и вот при маленьком, как апельсиновое зернышко, огоньке мы каждый вечер ложимся спать. Правда, мышь регулярно съедает у нас фитилек с маслом, но мы на нее не в обиде. Мы-то хорошо знаем, что такое голод, а поскольку «tout comprendre c’est tout pardoner»[2], прощаем этой бедной узбекской мышке ее хлопковые аппетиты.

Не знаю, с чем это связано, но с самого начала мы были в колхозе как бы на особых правах. Может быть, из-за того, что нам тут не оставаться навсегда, или же из-за того, что Хелена такая отважная, задиристая и неуступчивая? Не знаю. Правда и то, что на нашу работу здесь смотрят сквозь пальцы и не требуют выполнения той нормы, которая была бы обязательной для местных жителей.

Нам известно, что, кроме нас, есть еще какие-то мужчины, но никак не сталкиваемся с ними. Только Хелена видит их иногда в конторе или в магазине. Есть несколько поляков, ждущих здесь милосердия Божьего — то есть отправки в армию — и по нескольку десятков венгров и румын, привезенных сюда на работу из лагерей.

Ага!.. Правда!.. Есть еще Завадский с Маней. Довольно подозрительная супружеская пара, потому что фамилия у нее совершенно другая. Они, однако, живут вместе и утверждают, что все в порядке. Ну и пусть. Этих мы иногда видим в поле, но не «ходим» друг к другу. Разве перекинемся, крича, парой случайных фраз с одного вала на другой. У Завадского больные легкие, он сгорбленный молодой старичок, а она рослая, языкастaя, говорящая с классически чистым лычаковским[3] акцентом, «плевать хотевшая» на всю Россию, на контору и на нормы.

— Знаете, пани... — кричит она во все горло Хелене через голову бригадира, присевшего на корточки на валу — этот осел пугает нас, что если мы и дальше будем так работать, то не выдаст нам зерна! Вот еще! Стану я на них работать! Я еще в своем уме... В «кибитке» холодно, вот мы и выходим на солнце. Но убиваться из-за них — чёрта с два! А зерно, чтоб их всех хвороба задушила, должны таки давать. И дают…

И это правда. Несмотря на явно непроизводительный труд, нам не отказывают в зерне, за которым утром или вечером каждого дня бегает в контору Хиль-Хиля — так по неизвестной причине все называют тут Хелену.

Нас включили в бригаду того самого узбека, который сопровождал нас из Бухары. Узбек этот — к ярости Хелены и к нашей забаве — сразу же воспылал к ней чувством, если это можно так назвать. Это был настоящий дохляк с плоским тупым лицом, впалой грудью и выпирающим животом. Выцветшая «джоума» висела на нем, как на крючке, а меховой «тирпак» окаймлял его увядшее лицо наподобие низкого, надвинутого на глаза гриба.

Видимо, такие дела в колхозе устраиваются просто и по-деловому. При первом же знакомстве он заявил Хелене, что свою «маржон», то есть жену, отправил к ее родным в другой колхоз, что у него хорошая «кибитка», несколько ватных одеял и много сушеного урюка. Урюк — это мелкие сушеные абрикосы... Не понимая еще, к чему он клонит, Хелена слушала довольно безразлично его многозначительные уверения, постоянно возвращаясь к тому, что у нас в кибитке страшно холодно, что надо бы поставить нам печку и т.д. Несмотря на врожденную тупость и ту языковую галиматью, которой пользовалась Хелена, он, должно быть, понял, о чем она просила, потому что на следующий день вечером принес охапку сухих щепок и плоскую железную миску на трех ножках. Не успели мы опомниться, как он попросту разжег огонь на этой миске, поставленной посреди «кибитки». Белые клубы дыма поднялись к потолку, стали душить нас, выедать глаза... Чтобы не закоптиться живьем, мы открыли настежь двери, не обращая внимания на холодное дуновение ночи, коснувшееся наших ног. А узбек, гордый своим искусством, присев на корточки у огня, благоговейно подкладывал в него щепку за щепкой и бросал выжидающие взгляды на Хелену, давящуюся дымом. Скорчившись на нарах, мы терпеливо ждали, что из этой коптильни получится. Пока что был дым и холод...

Через некоторое время, когда щепки прогорели, а в миске остались только угли и пепел, действительно стало немного теплей. Мы снова закрыли двери, и мрачный апельсиновый блеск высветлил всю «кибитку». Ах! Скорей бы этот парень ушел. Как было бы приятно лечь спать, прежде чем ветер выдует тепло! Но где там... Бессмысленное лицо узбека неподвижно нависло над тлеющей массой, и он даже не думает исчезать...

Внезапно маленькие, близко посаженные глаза нашего бригадира обращаются над углями к Хелене.

— Хиль-Хиля! Моя кибитка пойдешь?

— Нет. Не пойду.

— У меня нет маржон...

— Ничего удивительного... Кому ты нужен, идиот! — быстро вставляет Хелена по-польски, а потом к нашему величайшему изумлению внезапно заявляет:

— У вас есть «маржон», а у меня «бодой» (муж) — да!

Мы не смеем взглянуть на нее, чтобы не расхохотаться. Что это ей в голову пришло с воображаемым мужем? Узбек тоже явно остолбенел от такого признания... Он трогает пальцем угли в золе, шмыгает носом и молчит.

— А где твой бодой? — спрашивает он, наконец, не глядя в ее сторону.

— У германца в плену... — блефует Хелена без запинки. — И три байраньчика у меня — да! Три пацана. Каспер, Мельхиор и Балтазар… — сыплет она сыновьями, как из рукава. Одному девять лет, другому — семь, а самому младшему — пять.

— Где ты их потырял?

— А дома... ждут меня. Муж в неволе тоже меня ждет...

— Ну, да... ну, да... ждет он... Он у германца, наверно, подох. Пусть Хиль-Хиля идет в контор. Дам три рубля и распишемся...

— А у нас закон, что нельзя замуж, пока жив первый муж.

— Тут нет такой закон...

— А меня ваш закон не касается. У меня есть свой...

— У меня урюк много... И кирасин в лампе. И курапча (одеяло) из пахты [4]... Пашла со мной... У меня нет маржон...

— А у меня есть бодой, и другого мне не надо, — да! Понимаешь?

Видимо, понял, потому что, рассерженный, поднялся с корточек и, заикаясь от злости, начал перечислять свои благодеяния.

— А за что я тебе дрова принес? За что «олау» зажег? Что? Не хочешь? Увидим! «Не шап то пага...» — что-то вроде узбекского «Не сегодня, так завтра, девушка, будешь моя!» и, плюнув с чувством на пол, удалился из «кибитки». Потом еще долго кружил под нашим окошком, время от времени вызывая Хелену во двор горловыми, волчьими выкриками, и, видимо, устав, наконец, ушел.

Однако «бодой», этот легендарный муж Хелены — остался! И остались трое высосанных из пальца «бараньчиков». О них она могла рассказывать ad hoc[5] выдуманные, потрясающие истории, над которыми потом печалились все колхозные бабы, и которые вместе с несчастным, томящимся в немецкой неволе верным мужем стали защитной стеной между искушаемой Пенелопой и владельцем теплых «кибиток» и «кирасина»…

Как уже было сказано, в бригаду этого худосочного Париса включили трех ободранных, изможденных богинь... Первой работой, которую нам дали, было лущение хлопка. Целую бригаду баб собрали в одном тесном дворе, и там мы с утра до ночи выковыривали из засохших коробочек влажную, твердую плотную вату. Работа легкая, но скучная и не требующая умственных усилий. Зато солнечный двор, его деревянные аркады и выступы стен, заполненные пестро одетыми женщинами, производили впечатление глубокой корзины, которую наполнили сорванными как попало георгинами, увядшими на солнце...

Потом нашей компании велели поднять на плоскую крышу конюшни полтора десятка центнеров наполовину сгнившего хлопка. Он должен был там сохнуть перед лущением... Работа была бешеная и сверх сил, после нее мы все ходили как изломанные. Одна из нас стояла на крыше, а другая привязывала к веревке, спущенной сверху, набухший влагой тяжелый мешок, который требовалось втащить на крышу и расстелить его содержимое на солнце. Хелена, как самая сильная, таскала эти мешки попросту на спине, поднимая их по лестнице под самую крышу, где уже «хозяйничавшая» наверху товарка снимала груз с ее плеч и рассыпала тонким слоем по нагретой глине.

Потом нам велели очищать поля от оставшихся стеблей хлопка. Если бы не ветер и не пронзительный холод именно в эти недели, работа не была бы чересчур тяжелой. Хелена срубала мотыгой кусты, а мы с Марысей складывали их в высокие кучи на поле. При этом мы уже научились слегка мухлевать в работе. Стебли клали друг на друга свободно, оставляя между ними большое пространство — так, чтобы куча выглядела достаточно высокой и солидной. Так можно было быстрей справиться с нормой. Я уже не помню сейчас, сколько куч нужно было сложить за день. А в самом конце нас направили на земляные работы у каналов.

Понятия не имею, как выглядела работа в Сталинине весной, летом или осенью. Я видела только зимнюю работу.

В Сталинине выращивают почти исключительно хлопок. Потому что такая мода в России. В данной местности можно выращивать лишь то, что ей предназначил и навязал общий хозяйственный план страны. Всем южным республикам приказано выращивать только такие культуры, которые в северных краях — не удается. Бесспорно, в этом есть определенный смысл. Но почему же им нельзя — хотя бы для собственного потребления — выращивать понемногу и то, что обеспечивало бы им питание? Зачем нужно искусственно ставить в зависимость весь юг от доставки зерна с севера? Особенно при таких безумных расстояниях! Зачем?! — Потом я уже поняла, зачем… Это умышленно и очень хитро придумано — все. Если бы каждая семья имела право посеять здесь возле своей хибарки хотя бы ланик[6] любого зерна — кто бы потом смог заставить ее заняться такой интенсивной работой, к какой могут принудить лишь голод и сознание того, что лишь ежедневное выполнение нормы обеспечит ей получение этих нескольких горстей зерна, выдаваемых в конторе? Грядка арбузов, лука или репы, несколько виноградных лоз у стены и два-три деревца диких абрикос — семью не прокормят. А это — единственное, что им дозволяется иметь здесь для себя, причем некоторую часть этого убогого урожая они еще обязаны бесплатно сдавать в контору. Таким путем правление колхоза может держать их в руках, a именно в этом все дело.

В зависимости от выполненной или не выполненной нормы контора выдает ежедневно по четверти килограмма зерна на человека. Иногда это ячмень, иногда овес или «джугара» — неизвестный у нас сорт крупнозернистого, белого проса, дающего сухие кисти, похожие на стеклянные, а иногда обычное просо. Реже всего — пшеница. Кроме того, все время нашего пребывания нам выдавали еще по одной репе в день. А мясо в колхозе — это такая редкость, что после друг другу рассказывают: «Это было тогда, когда выдавали гуш» — или «Это было сразу после выдачи гуша…» Попросту эпохальное событие! Что-то еще делалось с молоком. Какой-то несчастный десяток литров контора делила ежедневно, но это случалось не каждый день и не для всех. Похоже, что преимущество имели те хаты, где пищал новорожденный, но это — мое собственное предположение, потому что нам так и не удалось точно выяснить, как происходил дележ этого молока. Мы его получили дважды за три месяца. По стакану на каждую.

В одном можно быть уверенным: люди здесь постоянно голодны. Вопрос о том, чем они будут нынче питаться и что выдаст контора: арпагон, бурдой или арак, — вот единственная тема, обсуждаемая на все лады во время работы, после работы и перед работой. В принципе работникам, перевыполнившим норму, полагалось еще и денежное вознаграждение... Нам, однако, говорили, что сейчас, во время войны, контора задолжала людям по нескольку сот рублей этих надбавок, о которых никто не осмеливался напоминать, и которые никому даже в голову не приходило платить. К тому же у колхозников дополнительно был украден день отдыха, полагавшийся раз в десять дней!

Но тут журналистская добросовестность заставляет меня добавить в скобках, что мы все-таки были на каких-то исключительных правах. Нас не только не заставляли работать по воскресеньям, признавая, что по нашим «законам» это запрещено, но, кроме того, контора выплатила нам несколько десятков рублей на троих из-за этих самых надбавок! За что, раз мы не справлялись с нормой — ума не приложу! Разве для подтверждения того факта, что в России не существует никаких правил, что все здесь изменчиво, случайно, непредсказуемо...

Такие несколько десятков рублей — это вовсе не богатство. За пёст, шалгам или сабзи — то есть лук, репу или морковь — на базаре нужно платить по 5-8 рублей за кило. Тем не менее, хочу подчеркнуть, справедливости ради, что по непонятным причинам нас отличили этой выплатой.

Вообще же контору мало что волнует... Если по тем или иным причинам транспорт с продовольствием для колхозников не приходит, кладовщик попросту запирает склад на замок и уходит в свою «кибитку». Люди могут от голода пальцы грызть — еды нет, и конец. На работу, однако, им нужно ходить и продолжать выполнять там норму. За время нашего пребывания три или четыре раза случались такие «перерывы» на складе, из которых один длился целых четыре дня. Кому повезло, и кто пришел тогда первым, мог получить еще пару пригоршней мусора, собранного с пола и выметенного из углов, либо мельник выметал ему отруби, застрявшие между досок. Другим и того не доставалось. Следует добавить, что после такого перерыва никому не компенсировали этой — не по их вине возникшей — задолженности, поэтому эти четыре или сколько там было дней люди работали голодными, да еще задаром. Единственным их питанием оставалась пара сушеных абрикос и сознание того, что они работают для Союза! А это очень насыщает!

Итак, Сталинин выращивает исключительно «пахту» то есть хлопок. Нас привезли сюда уже после его сбора. Все поля, прорезанные каналами на квадратики, ощетинены его ржавыми стеблями. Стебли эти каждый имеет право уносить с поля. Сколько хочет, сколько вытащит, сколько отвезет или на спине донесет до своего дома. Это единственное топливо в этих краях. Древесина это роскошь, и ее почти нет. Отсюда эти коричневые кипы стеблей на крышах и у стен в каждом дворе. Не все делянки, однако, конторе удается очистить таким бесплатным способом от ненужных уже стеблей. Самая легкая из зимних работ в поле — это вырывание из окаменевшей земли или вырубание этих палок.

Более тяжелое, но важное занятие — работы на каналах, которыми весь Сталинин порезан на квадратики. Сложная система орошения полей требует постоянного ковыряния в канавах, на плотинах, валах, дамбах и в каналах, где днем лениво сочится наш мутный сосед — ручей. Они вытворяют с ним все, что душе захочется. Изменяют его ток, заставляют через каждые три шага менять направление, окружать ту или иную делянку, тут поднимут его уровень, там понизят, наконец, насыпают ему под нос глиняную преграду, которая заставляет поток выйти из канавы и залить тот или иной участок земли, промерзшей как камень. Узбеки делают это с неслыханной ловкостью и изобретательностью. Временами кажется, что вся территория колхоза — это лежащая на руке плоская глиняная игрушка, а игра заключается в том, чтобы, наклоняя игрушку немного в разные стороны, заставить налитую в нее воду двигаться по кругу. Но чтобы в действительности заставить воду двигаться, необходимо в течение всего года насыпать либо раскапывать валы. Раскопанная, отдохнувшая — значит, более плодородная — земляная насыпь очень тщательно выравнивается, разглаживается, разносится в ведрах или на носилках по ближайшему полю. Вот именно это обогащение земли — одна из самых важных и самых тяжелых зимних работ в Сталинине.

В течение трех месяцев, которые мы там провели, я имела возможность внимательно присмотреться к жизни этого, осчастливленного существующим строем, беззащитного узбекского села.

Люди здесь являются собственностью колхоза. Самая страшная барщина из всех, какие знает свет, выжимает из них последние силы в общей принудительной работе на благо Союза, при безусловной рабской покорности и в неустанном страхе. Все — за исключением маленьких детей и уже совершенно беспомощных стариков — работают здесь так, как я вообще даже представить себе не могла, что человек так способен работать. Это становится еще менее понятным, если вспомнить, как такой колхоз кормит своих рабов!

В час раннего, еще подернутого мглой рассвета, певучий зов бригадиров призывает людей выходить на работу. В принципе установленных часов работы нет, и можно выйти в поле, когда вздумается, лишь бы отработать свое. В знак того, однако, что начался новый день радостного труда для Союза, и что бригадир будет сейчас назначать своей бригаде место сегодняшних работ, таковой идет через всю деревню, положив руки на плечи, с головой, повернутой назад, и поет, словно какой-то неизвестный вид грустной птицы. Сразу же после этого от серых ворот отделяются худые многоцветные силуэты с мотыгами на плечах и лениво тянутся в золотую пустошь перерезанных каналами полей. В основном женщины. Почти всех молодых мужчин уже забрали в армию. Остались только работники конторы, бригадиры и еще несколько юношей, ожидающих призыва со дня на день. Маленькие дети, похожие на пестрые грибки, тянутся стайкой за матерями по песчаной дорожке. Детей не с кем оставить дома, поэтому, несмотря на холод, их берут с собой.

Непостижима выносливость местных жителей к холоду и ветру! Женщины носят на голом теле перкалевые[7] шаровары — их называют изор — и такую же перкалевую, перепоясанную шнурком рубашку, а на босых ногах — калоши. Только у стариков еще можно увидеть остатки сафьяновых чувяк с узорами. Джоума — единственная их теплая одежда, которую, впрочем, женщины — по неизвестным мне причинам — часто носят наброшенной на голову, так что пустые рукава свешиваются с обеих сторон лица. Дети снизу дословно голые, зато на голове у каждого, даже самого маленького, должен красоваться круглый меховой тирпак! Выглядит это очень забавно. Эти грибочки, посиневшие от холода, непрерывно кашляющие и, как правило, засморканные, целыми днями просиживают на валах и межах, путаются в пожелтевших травах и камышах каналов, либо собираются всей гурьбой у самого огня разжигаемых то там, то здесь, гудящих внезапным пламенем, костров из сухих стеблей. Временами какая-нибудь из женщин присаживается, запыхавшись, на меже, и тогда к ее коричневой, выпускаемой из разреза в рубашке груди жадно приникает собственный грибок, попискивающий от голода... и сосет без остановки, поскребывая иззябшими лапками цветастый перкаль рубашки. У матерей здесь принято кормить досыта даже подросших, умеющих уже говорить и бегать ребятишек, знающих, что такое мотыга. Видимо, мать здесь более доступна, чем корова. За корову платят огромный налог, ее нужно кормить и в любую минуту могут отобрать бесплатно в «добровольный военный фонд». Поэтому изможденные работой и голодом женщины стараются как можно дольше обходиться без коровы. Новорожденных тоже часто забирают с собой в поле и оставляют на ближайшей меже под опекой ветра и сухих стеблей. Беременность не освобождает от обязанности выходить на работу. Я видела нескольких таких женщин, которые наравне с другими таскали ведра с землей или рубили кетменем насыпь. Кетмень — это мотыга нечеловеческих размеров, такая тяжелая, что для того, чтобы просто поднять ее, требуется сначала собраться с духом.

Норма для местных женщин — 400 куч земли, которые должен быть поставлены на предназначенном им куске поля. В такую кучу входят примерно два обычные ведра земли. Понятия не имею, сколько это будет в кубометрах, знаю только, что однажды, работая вместе с Хеленой и трудясь в тот день на самом деле до изнеможения, мы сумели собрать на носилки и поставить в ряд 270 куч. Это означает, что на каждую из нас пришлось только примерно по 270 ведер. Местные пожизненные рабыни, однако, чтобы получить вечером еду, должны вынести 800 ведер! Я не могу понять, как они с этим справлялись! Правда, работали они от зари до зари и умели наполнять и опорожнять ведра с непостижимой скоростью, правда, всегда носили по два ведра одновременно и кучи насыпали рядом друг с другом. Но все равно, если принять, что рабочий день продолжался 12 часов, то на каждую кучу земли пришлось бы неполные две минуты! Если бы я не видела этого своими глазами, я бы никогда не поверила. Как они это успевали, откуда брали силы – не знаю. Утром перед выходом на работу они пили только горячую воду с разваренным в ней урюком, а в течение рабочего дня — лишь пару горстей сухого урюка, и в этом заключалось все их питание. Иногда кто-нибудь из женщин приносил с собой медный чайник с «чаем», то есть светло-желтой терпкой водой без сахара, которую потом подогревали на кучах сжигаемого пырея и хлопковых стеблей. И это — все на целый день до самого вечера. И так за годом год. Очень долгий год... Невероятная, взывающая к небу эксплуатация осуществляется здесь над всеми людьми, терроризируемыми голодом и призраком тюрьмы, грозящей любому, кто откажется от работы.

Но отказывающихся нет. Никто не смеет. Даже рта никто не смеет раскрыть. Ни от кого я не слышала слов возмущения или протеста. Ни единого слова жалобы. Боятся… Боятся собственной тени. Боятся собственных мыслей. Боятся собственных слов. Это вам не тюрьма и не лагерь, где можно говорить откровенно, потому что худшее там уже никому не грозит. Все их сопротивление — это молчание, это упорно глядящие в землю опущенные глаза и выражение их лиц: застывшее, трагическое и одержимое чем-то, что, осмелившееся стать собой, называлось бы, пожалуй, так: месть и ненависть. Но они отрабатывают свое, как машины, в забытьи, будто бы в трансе, не глядя по сторонам и не поднимая головы.

Например, Муслима. Семнадцатилетняя дочь наших соседей, живущих напротив. Даже если солнце давно уже зашло, эта худенькая, тихая, выносливая как конь девушка никогда не уходила с поля, пока не бывало высыпано ее последнее ведро. В моих глазах ее стройная, по- детски маленькая фигурка, отягощенная двумя ведрами земли. Они весят, пожалуй, больше ее самой. Поэтому позвоночник у нее от этого напряжения и тяжести, кажется, дрожит, как струна. Со взглядом, устремленным в землю с таким же вниманием, с каким канатоходец смотрит на канат, по которому идет, — она снует, запыхавшись, по бороздам взад и вперед, взад и вперед, как маленький заколдованный ткацкий челнок. Калоши хлопают на ее иззябших ногах, ветер надувает перкалевые изоры, и чувствуется, что у нее плечи попросту выходят из суставов. Но зато вдоль пути у нее вырастают высокие, сыпучие кротовьи горки, все совершенно одинаковые, всегда на равных расстояниях друг от друга, устанавливаемые между бороздами, пока не вырастет их четыреста. И только тогда Муслима поднимет глаза — красивые, черные, с загибающимися в колечки ресницами, и улыбнется отцу, коренастому как жук «бобо», который с раннего утра рыхлил кетменем окаменевшую глину насыпи. 67-летний «бобо» (это означает «дедушка») работает как машина, без передышки, без слов, с каким-то маниакальным, тупым упорством. Одним ударом он может отвалить целую глыбу земли, бóльшую, чем он сам. Раскорячившись на коротких ногах, он лупит и лупит по этому валу, даже шея у него покраснела, а свистящий выдох обозначает каждый удар кетменя. Он одет иначе, чем остальные. Немного похож на пастушков со средневековых рождественских яслей: на нем выгоревшая до седины и голубизны короткая сборчатая куртка с квадратным вырезом, из которого вырастает шея, как бы вылепленная из обожженной глины, с медным загаром! На ногах кожаные лапти, с лодыжками, обмотанными ремнями до колен. Широкий кожаный пояс. На голове вместо обычного тирпака — шапочка с козырьком из табачно-ржавого, сбившегося в мох, меха. Во всей его жукообразной фигуре есть нечто, напоминающее толстоикрых, низкорослых, квадратных человечков, которыми изобилуют картины Брейгеля. Бобо явился явно из какой-то другой эпохи. В одеревянелых складках его темного лица живут маленькие серьезные глаза, с которыми, впрочем, редко когда можно встретиться взглядом. Несмотря на это, бобо прекрасно знает, что творится вокруг. Вроде не смотрит, но знает. Когда его маленькая Муслима начинает от усталости медленнее ударять кетменем, он без слова отходит от своего выруба и несколькими ударами по насыпи отваливает ей столько земли, что теперь она может целый час только набирать и носить, набирать и носить — что необычайно упрощает и ускоряет работу. Не раз, видя, как мы с Хеленой вдвоем мучаемся с расковыриванием своей насыпи, он не только отваливал нам несколько глыб из ее наклонной части, но еще и сам накладывал на носилки. Не имея ведер, мы насыпаем землю на «замбар» — что-то вроде неглубокой деревянной тачки с четырьмя выструганными ручками!

— Рахмат, бобо! Рахмат! — искренне благодарила его Хелена, а он с трудом улыбался напряженным лицом с медными морщинами и возвращался к своей работе.

И так они все работали, не переводя дыхания, до самого вечера. За все время нашего пребывания не случилось ни разу, чтобы этот старый, наработавшийся человек присел хотя бы на минутку в течение дня, чтобы отдохнуть. Муслима, я помню, два или три раза грызла урюк на меже. Женатый сын бобо, один из немногих молодых колхозников, не взятых еще в армию, работал неподалеку, так же, как его отец, жена и сестра, но только не разносил землю, а развозил ее на арбе по полям. Красивый, стройный Сали, с узкими, породистыми руками, грустными глазами и приятным голосом ездил на арбе стоя, как на боевом рыдване, а его васильковая джоума сверкала на фоне золотого от глины пейзажа, как капля голубой эмали. Что касается трудолюбия и силы — к счастью, не красоты — то Сали пошел в отца. Упираясь стройными ногами в насыпь, он набрасывает в арбу кетменем глыбы земли, одну за другой, так легко, так складно, так ловко, что создается впечатление, будто бы земля сама, рыжим мутным фонтаном возносится у него над головой и глухо падает на арбу. И так целыми днями. До вечера.

А когда уже солнце расплывается в низкой пламенной пыли за колхозом, на далеких плотинах и перекопах появляется маленькая пурпурная точка. Это Хосиата. Она бегает по полям от бригады к бригаде и отмечает выполнение работниками нормы. Мы ее прозвали «пурпурный скорпион», потому что цвет ее изношенной бархатной джоумы — чудесный яркий цвет красных чернил. Хосиата — сестра кассира и работает в правлении колхоза. Ее никто не любил. Она могла взбеситься из-за того, что кучи маленькие, насыпаны слишком часто или криво стоят в борозде, и вообще была страшно важной и надоедливой. Маленькая, с крысиным гадким личиком и больными красными, воспаленными глазами, она ходила между рядами свеженасыпанных холмиков, считая их вполголоса:

— Бир, ике, уш, торт, беш, олти, йети, сакис... — пока не доходила до четырехсот. Она никому не верила и ей приходилось самой проверять выполнение нормы каждым.

Пусть никто не подумает, что на этих четырехстах кучах заканчивался рабочий день такой, к примеру, маленькой Муслимы! Она возвращалась домой пешком, а потом допоздна возила на буром ослике пахту на топливо. Поднятие с земли и прикрепление связки стеблей само по себе требовало больших усилий. А потом нужно потопать домой пешочком рядом с нагруженным осликом, свалить пахту на крышу или пристенный уступ и снова трястись на замерзшие, остывшие поля, за новым грузом. И так десяток и более раз подряд.

Пока Муслима ездит за пахтой, жена ее брата, Хусния, ждет у продовольственного склада раздачи сегодняшнего зерна. Уже поздним вечером в холодной каморке в глубине двора нашего узбека это зерно молола на муку также Муслима, молола из последних сил, ритмично раскачиваясь над огромным шершавым камнем, глухой, монотонный стук которого был слышен и в нашей «кибитке», иной раз до поздней ночи. В колхозе, правда, есть мельница, приводимая в движение верблюдами, но готовую муку выдают людям редко. В основном им приходится самим молоть зерно на примитивных тяжелых жерновах, которых в колхозе более десятка. Поэтому часто сразу по нескольку женщин, измученных дневной работой, сидели рядышком у коморки нашего узбека с полными мисочками джугары или проса.

Я совершенно не представляла себе, что молоть на жерновах — такая страшно тяжелая, нудная и продолжительная работа! В отверстие камня можно всыпать за раз только щепотку зерна, которое потом без конца перемалывается движением по кругу выпуклого каменного бегуна. Палка, которой его вращают, воткнутая в отверстие на краю — очень скользкая и раз за разом выскакивает из своей неглубокой ямки. Чтобы привести бегун в круговое движение, требуется усилие всех мышц шеи, плеч, живота и даже ног — упорное, в ритме дыхания качание над высоким, укрепленным в стене каменным столом, на середине которого, укрепленный на деревянной оси, кружится и кружится этот огромный камень, сжевывающий зерна! Вытекающая из-под него с каждым оборотом жиденькая ниточка муки вырастает белым колечком вокруг ходящего по кругу бегуна, но ее рост идет неспешно, еле заметно, и просто немилосердно медленно. В коморке к тому же еще царит холод, словно в погребе. Пальцы, судорожно сжимающие палку бегуна, коченеют от холода и болят. Ворчание камня и монотонный стук палки в деревянных вилах над головой одновременно и усыпляют, и мучат. Человек погружается в этот круг, как ребенок — в плач. Он перестает понимать, что с ним на самом деле, и все в нем и вокруг него превращается в единую упорную, самозабвенную, кружащуюся мязгу, в тарабарщину, в дрожание и головокружение. Наконец, не остается ничего, кроме слепой изнуренности и сознания того, что только этим мучением можно окупить пару вечерних глотков горячей воды с мукой, которая перед сном наполнит наши, просто присохшие к позвоночнику кишки. Чтобы смолоть на троих упомянутые три четверти кило зерна, которые мы получаем ежедневно, нам с Хеленой приходится проворачивать этот шершавый бегун, работая по очереди, добрых две тысячи раз.

А маленькая Муслима, после четырехсот куч земли и скольких-то там охапок затащенной на крышу пахты — крутит его каждый день уже много лет, неисчислимое число раз, меля зерно для себя и всей семьи после целодневной работы!

Она приносила в коморку керосиновую лампу, ставила ее в углубление стены и часами терпеливо, горсть за горстью, кормила зерном медленно пережевывающий его камень. Именно благодаря этой лампе нам тоже иногда удавалось смолоть себе зерно с вечера. Обычно же это приходилось делать утром перед работой, а результат был тот, что, выходя в поле, мы уже не чувствовали рук от усталости. Иногда бобо приходил помогать Муслиме, но незаметно, потому что узбекским мужчинам, видимо, неприлично заниматься такой бабской работой, иногда помогала Хусния, а иногда и мы, впрочем, и Муслима часто помогала нам. Она это делала, конечно, и для того, чтобы скорее добраться до камня. Мы не умели молоть так ровно и спокойно, как она. Я всегда с удивлением и сочувствием глядела на эту девушку, ритмично раскачивавшуюся в такт кружению камня, на ее худые плечи и маленькую смуглую руку, безостановочно двигавшуюся по кругу, держа скользкую палку.

Мне никогда не забыть этих полуночных часов в упорном кружении жерновов. Закрываю глаза и вижу… Малиновая джоума Муслимы, куча рыжих листьев в углу и низкое горбатое отверстие дверей, выходящих прямо на двор, усыпанный зеленоватой пылью лунного света. Застывшая, неподвижная, студеная ночь, исчерченная мертвыми тенями ветвей на глине. А здесь — золото. Золото сухих листьев, золото дрожащего на сквозняке ветерка, золотое просо в зеленой миске, стук вил над головой и эта печальная тихая девушка, безжалостно брошенная в сокрушительные жернова эксплуатации и насилия над всеми. [8]

[1] Место жительства (лат.)

[2] Все понять значит все простить (фр.)

[3] Лычаков – район во Львове со знаменитым кладбищем

[4] Хлопковое одеяло

[5] Подходящие к случаю (лат.)

[6] Лан или влока – старая единица площади, равная примерно 18 га.

[8] И снова не подумайте, что на этих жерновах кончались ежедневные обязанности Муслимы! Несколько раз в неделю, поспешно проглотив разболтанную в горячей воде муку, она бежала в клуб на митинг, а как же! Ей приходилось слушать – полуживой от усталости – как счастливо ей живется. Как по-отечески относится к ней режим. И как достойны сожаления те страны, в которых его нет. Из какой эксплуатации и неволи вызволил их коммунизм, какими благодеяниями окружил — и как безгранично благодарными должны они быть любимому Сталину!

Что происходит в сердцах этих — силой загоняемых в клуб изможденных, голодных, сонных, беззащитных людей, когда они все это слушают, остается загадкой. Молчат. Слушают и молчат. Так же как работают и молчат. Это единственный их отпор и защита.

Колхоз под Бухарой

Предлагаемый Вам отрывок из книги Беаты Обертинской "В доме неволи" относится ко второй части ее повествования - "На так называемой свободе". Действие происходит зимой 1941-1942 года.

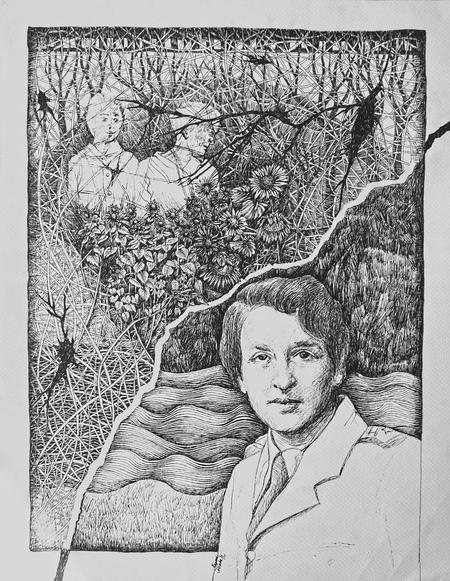

Беата Обертинская

Выдающая польская поэтесса Беата Обертинская (1898-1980) родилась в Стрые в семье инженера Вацлава Обертинского и поэтессы Марыли Вольской. Детство и молодость будущей поэтессы прошли во Львове. В своих первых книгах «Пчелы в подсолнухах» (1927), «Придорожный боярышник» и «Кленовые мотыльки» (1932) тонкая лирика сочетается с прекрасными и точными изображениями природы.

В июле 1940 года Обертинская была арестована НКВД и, пройдя ряд советских тюрем, попала в лагерь под Воркутой. Ей удалось спастись, покинув Советский Союз вместе с армией Андерса. С этой армией она прошла весь ее боевой путь (Иран, Палестина, Египет, Италия), а затем осталась в Англии в эмиграции. Там печатались ее последующие сборники, в частности «Мед и полынь» (1972). Путь стихов Обертинской на родину ...