Выпуск 39

Беседы и портреты

Каролина Ковальская - ковенская Венера

Что мы знаем о Каролине Ковальской? Здесь собрана почти вся информация, какая у нас имеется. Ее немного. Если бы сто лет назад какой-нибудь Хмелевский [1] или Калленбах [2] захотел заняться подобной работой, мы бы знали сегодня гораздо больше, потому что тогда еще жили люди, помнившие Каролину.

Но наши уважаемые историки литературы свою любовь обращали к Марыле Верещака и обожали Марылю, поэтому Каролина мало их интересовала. Никому даже в голову не пришло поговорить с ее дочерьми и спросить их, помнят ли они пана Мицкевича и что они могут о нем сказать. Почти все, что мы знаем, берется из «Воспоминаний о прошлом»Эдварда Одынца 3] и из писем Малевского [4], Чечота 5] и Ежовского [6], которые рассказывали друг другу, как их приятель крутит любовь в Ковно с прекрасной докторской женой. Но. собственно, говорили они только об этом, саму же Каролину знали очень слабо. Ежовский, кажется, вообще не был с ней знаком, Малевский — разговаривал два или три раза, Чечот только раз посетил Мицкевича в Ковно — от них много не узнаешь.

Каролина родилась в Вильно в 1793 либо 1795 году. следовательно, была старше Мицкевича на три или пять лет. Происходила из довольно состоятельной мещанской семьи Вагнеров — а ее сестра с мужем, паном Мацевичем, были хозяевами «Зеленой аптеки» в Вильно. После выхода замуж за доктора Юзефа Ковальского Каролина в 1809 году перебралась в Ковно. Если она родилась в 1793 голу — вышла замуж в возрасте 16 лет. К моменту знакомства с Мицкевичем была уже матерью четверых детей: двух дочерей, Александры и Камилы, и двух сыновей, Ипполита и Константина. Первой из них в 1823 году было шесть, а второй пять лет. Дочки провожали друзей Мицкевича в монастырь Пожайслис возле Ковно, где те «из ручек Ковальской принимали угощение — кофе с медом». Одынец в «Письмах из путешествия» пишет также, что Мицкевич «вспоминал Олечку и Камчу, дочек доктора Ковальского, которые всегда ему говорили, будто любят только его да еще бульдога Бауцера. Что касается сыновей, Константин был учеником Мицкевича в школе — значит, он немного старше сестер — и его имя двукратно упоминается в списках учащихся школы: w 1820/21 и 1822/23 учебных годах. Об Ипполите ничего не известно.

Каролина родилась в Вильно в 1793 либо 1795 году. следовательно, была старше Мицкевича на три или пять лет. Происходила из довольно состоятельной мещанской семьи Вагнеров — а ее сестра с мужем, паном Мацевичем, были хозяевами «Зеленой аптеки» в Вильно. После выхода замуж за доктора Юзефа Ковальского Каролина в 1809 году перебралась в Ковно. Если она родилась в 1793 голу — вышла замуж в возрасте 16 лет. К моменту знакомства с Мицкевичем была уже матерью четверых детей: двух дочерей, Александры и Камилы, и двух сыновей, Ипполита и Константина. Первой из них в 1823 году было шесть, а второй пять лет. Дочки провожали друзей Мицкевича в монастырь Пожайслис возле Ковно, где те «из ручек Ковальской принимали угощение — кофе с медом». Одынец в «Письмах из путешествия» пишет также, что Мицкевич «вспоминал Олечку и Камчу, дочек доктора Ковальского, которые всегда ему говорили, будто любят только его да еще бульдога Бауцера. Что касается сыновей, Константин был учеником Мицкевича в школе — значит, он немного старше сестер — и его имя двукратно упоминается в списках учащихся школы: w 1820/21 и 1822/23 учебных годах. Об Ипполите ничего не известно.

Доктор Юзеф Ковальский, занимавший должность уездного врача, был человеком, хорошо обеспеченным.и похоже, что супруги вели в Ковно милую и спокойную семейную жизнь. Вечерами у них собирались гости для игры в карты, «кикс» или бостон — в начале 20-х годов бостон уже начал выходить из моды — а в погожие дни можно было поехать на прогулку или с визитом — Ковальские держали конюшню с четырехконным экипажем — в какое-нибудь из окрестных имений. Вероятно, эти поездки случались часто, поскольку доктор Ковальский — как информирует Одынец — был «страстным любителем коней». Летом ездили к морю: в Кранц или Палангу. Что еще? В каретном сарае, помимо четырехконного экипажа, стояли еще одноконные дрожки. Кони были вороные, а Одынец в «Письмах» и «Воспоминаниях» добавляет еще, что «шальные, огромные, полные огня». Дьявольские кони, влекущие повозку с ковенской Венерой. В доме господ Ковальских жил также попугай — по свидетельству Одынца, разговорчивый. Кажется, зеленого цвета... Что еще? Каролина не умела играть на фортепиано, но инструмент в доме был, и приглашались различные знакомые, прекрасно умевшие играть, так что Мицкевич мог там слушать любимую музыку. Доктор Ковальский часто выезжал с визитами к своим больным. В доме жила свекровь, мать пана Юзефа, судя по всему, симпатичная старушка, которая каждый вечер садилась с Мицкевичем за бостон. Они очень любили друг друга, Мицкевич и эта свекровь. Мы не знаем ни одной фразы, произнесенной Каролиной. Однако знаем слова этой старушки в 1823 году, когда Мицкевич, играя в карты с ней и Одынцем, «крутил по-своему», то-есть жульничал. Она сказала так: «Как вашеству не стыдно подавать такой дурной пример своему ученику, когда Вам самому следовало бы у него поучиться». Свекровь Каролины вновь появляется на свет осенью 1824 года, незадолго до выезда Мицкевича в Россию: она жила тогда в Вильно, и они снова играли в карты вместе с Одынцем, При этом часто ссорились, а эти ссоры — как писал Одынец — приводили Мицкевича «всегда в хорошее настроение».

Что еще известно о Каролине? Когда почти ничего не знаешь, то воображение помогает что-то увидеть, цепляется за мелочи. Окна жилища Адама в Ковно — а он жил в здании бывшей иезуитской коллегии — находились напротив окон Каролины. «Я живу теперь — писал он Петрашкевичу в сентябре 1821 года — совсем один, напротив ее окон , вижу в окнах свет; теперь 12 часов». И процитировал строчку из баллады «Это я люблю»: «Ветер воет в стенах монастырских». В доме Ковальских полы натирались воском. Доктор Ковальский верил в сны. Каролина заваривала кофе в расписных чайничках. Свечи стояли в тяжелых подсвечниках, и об одном из таких подсвечников речь еще пойдет впереди.

В дом Ковальских каждый вечер приходили три старые девы Сивицкие, дочери маршалка, вместе со злым мопсом, «который, — писал Одынец,— настолько не выносил Адама. что постоянно кусал его за ноги из-под кресла». Однажды Одынец, будучи в Ковно — то есть в мае 1823 года — отправился «вместе с несколькими дамами на пешее паломничество к чудотворному образу Господа Христа в Ванджиогале» . Мицкевич написал стишок, в котором наставлял приятеля, как себя вести во время этого похода. Одынцу запомнилась одна строфа:

В дом Ковальских каждый вечер приходили три старые девы Сивицкие, дочери маршалка, вместе со злым мопсом, «который, — писал Одынец,— настолько не выносил Адама. что постоянно кусал его за ноги из-под кресла». Однажды Одынец, будучи в Ковно — то есть в мае 1823 года — отправился «вместе с несколькими дамами на пешее паломничество к чудотворному образу Господа Христа в Ванджиогале» . Мицкевич написал стишок, в котором наставлял приятеля, как себя вести во время этого похода. Одынцу запомнилась одна строфа:

A gdy dochodząc usiądą przy drodze

Aby wdziać białe pończoszki,

Pamiętaj, chłopcze, o mej przestrodze,

Nie patrzeć wtedy na nóżki.

А когда все сядут у дороги,

Белые чулочки надевая,

Вспомни, парень, мой совет нестрогий:

На их ножки глядеть запрещаю.

Богобоязненных дев Сивицких этот стишок, кажется, сильно обидел. Но это не имеет ничего общего с Каролиной. Хотя, возможно, Мицкевич, когда писал этот стишок о белых чулочках, именно ее имел в виду. Стишок кое-что говорит о тамошних обычаях: женщины шли на паломничество к чудотворному образу в Ванджиогале босиком. И только перед костелом Каролина садилась на камень и надевала белые чулочки. Когда она натягивала подвязку из красной жилки, три старые девы заслоняли ее юбками, чтобы Мицкевич не мог видеть этой подвязки. Злой пес при этом ворчал и скалил зубы.

Еще одна и, конечно, очень важная информация: Каролина была красивой. Самой красивой девушкой в Вильно и округе считалась тогда — если верить Чечоту и Зану[7] — Корнелия Тышкевичувна. Кроме нее. в расчет входили Зофья Хлопицкая, Изабелла Лычакувна, а также баронесса Вероника Остен-Сакен. Но Каролина была прекраснее их всех: Корнелии, Зофьи, Изабеллы и Вероники. В общем. приятно думать. что Мицкевич завязал роман с прекраснейшей женщиной Литвы, и пусть так и останется.

Одынец, который тоже ценил красоту — «более прекрасную женщину трудно было себе вообразить» — так описал Каролину и ее одежду в «Воспоминаниях о прошлом»: «Фигура, черты, взгляд. улыбка могли бы служить моделью для скульптора или художника, тем более что ее туалет, казалось, напоминал скорее кассические греческие драпировки, нежели образцы в модных журналах. В «свете» она почти не появлялась, а дома одевалась по своему вкусу». Вкус Каролины — судя по этим греческим драпировкам — должен был быть классическим и, если угодно, можно было усмотреть в этом нечто символическое. Мицкевич в Ковно пытался закончить свою пьесу о Демосфене (друзья постоянно ему об этом напоминали), однако в конце 1819 года начал писать также и баллады. С одной стороны, псевдоклассическая трагедия в пяти актах, с другой — новый литературный жанр баллады, выдуманный немцами и англичанами. С одной стороны — греческие хламиды и туники Каролины, с другой — романтические рюшки, буффы, ленточки и декольте Марыли. И хотя Каролина была самой прекрасной, будущее принадлежало той, у кого были рюшки, буффы и ленточки. А то, что Мицкевичу удалось написать из трагедии о Демосфене, пропало безвозвратно, и исчезла также память о Каролине.

Мицкевич и его друзья называли Каролину Венерой еще и оттого, что некогда — кажется, в 1811 году, то есть в возрасте 16 или 18 лет — она позировала Анджею Лебрюну, который вначале был придворным скульптором короля Станислава Августа Понятовского, а после стал профессором скульптуры на факультете литературы и изящных искусств Виленского университета. В начале 1821 года Мицкевич заказал себе в Вильно гипсовую копию барельефа «Венера» Лебрюна. Может быть, он желал иметь в своей ковенской квартирке изображение Каролины? Или хотел подарить копию ей самой? Неизвестно, что потом с этой копией сталось, но с ее изготовлением возникли какие-то проблемы. «Лебрюн показался мне плохим скульптором», — писал позднее Малевский. встретившийся в Вильно с Каролиной. Она была так прекрасна, что Франтишек осмелился поднять на нее взгляд только раз за все время разговора…

Мицкевич и его друзья называли Каролину Венерой еще и оттого, что некогда — кажется, в 1811 году, то есть в возрасте 16 или 18 лет — она позировала Анджею Лебрюну, который вначале был придворным скульптором короля Станислава Августа Понятовского, а после стал профессором скульптуры на факультете литературы и изящных искусств Виленского университета. В начале 1821 года Мицкевич заказал себе в Вильно гипсовую копию барельефа «Венера» Лебрюна. Может быть, он желал иметь в своей ковенской квартирке изображение Каролины? Или хотел подарить копию ей самой? Неизвестно, что потом с этой копией сталось, но с ее изготовлением возникли какие-то проблемы. «Лебрюн показался мне плохим скульптором», — писал позднее Малевский. встретившийся в Вильно с Каролиной. Она была так прекрасна, что Франтишек осмелился поднять на нее взгляд только раз за все время разговора…

Когда начался роман Мицкевича с Каролиной? Он приехал в Ковно в сентябре 1819 года, и они познакомились. Первые упоминания о ней в письмах ни о чем еще не говорят. Доктор и его супруга помогают тогда Мицкевичу в общении с его друзьями. Время от времени они ездят в Вильно и возят туда с оказией его письма, а иногда и рубашки с бельем. Значит, Мицкевич уже осенью начал бывать в доме Ковальских, но до января 1820 года, вероятно, ничто его еще с Каролиной не связывало. В двух письмах в Ковно, отправленных в ноябре, Юзеф Ежовский советует другу «подрезать крылышки воображения». И просит, чтобы тот не допускал в себе «таких хаосов». Каких, неизвестно. «Предполагаю, что в душе твоей сечас огромное расстройство». Что это значит? Идет ли речь о Каролине, или Ежовский имеет в виду ковенские сплины и тоску своего друга?

Осенью и зимой 1819 года Мицевич почти в каждом письме жалуется на ужасную скуку в Ковно, и это беспокоило его виленских друзей. Последняя жалоба на сплин. содержащаяся в письме Ежовскому от 15/27 января 1820 года, действительно могла вызвать беспокойство: «Это какая-то внутренняя телесная болезнь, или какие-то ее начала». Однако в тот же самый день Мицкевич пишет письмо Чечоту, начинающееся со слов «Мне так весело». И описывает в нем прогулку — «шпацер» — в фольварк Харевича находившийся в одной миле от Ковно. Поехал он туда на санях с «прекрасной Ковл.». по дороге заглядывал ей под шляпку, потом она, по приезде в фольварк, заварила кофе в своих расписных чайничках, потом они пили кофе из одного стакана, потом его пригласили на ужин к господам Ковальским. Все это пробудило в нем настроение «поистине романтическое». Поэтому, вероятнее всего, именно в середине января и начался этот роман, поскольку та, которую он в описании прогулки на санях называет «прекрасной компаньонкой». — вскоре, уже в середине февраля, превратится в его письмах в «ангела и Венеру», раздувающую жар под чайничком с кофе.

Впрочем, это вовсе не избавило его от ковенской скуки. Хотя он и начал роман с Венерой. но сплин не прекращался. В конце января он пишет в Вильно: «Но я тут бываю таким нудным, злым, одним словом — несчастливым, что вам, сидящим в Вильно, этого не понять». А в письмо к Чечоту, где он называет Каролину «ангелом и Венерой», вписывает такое четверостишие;

Mnie w kwietniu napadły wrześnie,

Ckliwo zjadam czasek młody,

W głowie same dymy, pleśnie,

A w sercu kolki i lody.

В апреле нагрянула осень,

Глотаю время текучее.

В голове только дым и плесень,

А в сердце — льдинки колючие..

Хуже всех при этом было, конечно. Каролине — ей приходилось принимать всерьез все его настроения — а жить с таким изменчивым возлюбленным, который, получая истинное удовольствие, то и дело внезапно впадает в какие-то внутренние заболевания, наверняка было нелегко. Впрочем, она была женщиной опытной и наверняка справлялась с этим.

Не исключено, что роман Каролины с Мицкевичем начался раньше, и что начало его следует датировать не январем 1820, а серединой ноября 1819 года. В письме. посланном в Вильно около 19 ноября /1 декабря читаем: «упомянутый доктор поехал вчера на обед за Неман к одному гражданину, а в это время Неман, уже пару дней как стоявший, вдруг со страшным треском двинулся вновь и забрал с собой мост, и всякое сообщение с Королевством Польским прервалось. Счастье, что я туда не поехал, хотя и звали, а то застрял бы там на несколько дней. Теперь говорят, что Неман уже снова стоит, но моста-то нет». Доктор Ковальский отсутствовал тогда больше недели. Онуфрий Петрашкевич[8] в письме к Мицкевичу не очень удачно пошутил тогда на тему ставшего Немана: — Неман стоит, a река Вилия (элемент женский) бежит, потому что стоять не может.

Не исключено, что роман Каролины с Мицкевичем начался раньше, и что начало его следует датировать не январем 1820, а серединой ноября 1819 года. В письме. посланном в Вильно около 19 ноября /1 декабря читаем: «упомянутый доктор поехал вчера на обед за Неман к одному гражданину, а в это время Неман, уже пару дней как стоявший, вдруг со страшным треском двинулся вновь и забрал с собой мост, и всякое сообщение с Королевством Польским прервалось. Счастье, что я туда не поехал, хотя и звали, а то застрял бы там на несколько дней. Теперь говорят, что Неман уже снова стоит, но моста-то нет». Доктор Ковальский отсутствовал тогда больше недели. Онуфрий Петрашкевич[8] в письме к Мицкевичу не очень удачно пошутил тогда на тему ставшего Немана: — Неман стоит, a река Вилия (элемент женский) бежит, потому что стоять не может.

Вопрос только в том, возникали ли такие шуточки из-за распущенности Онуфрия, или же из-за того, что Онуфрий догадывался или даже знал о том, что в это время происходит в Ковно. Разрешить этот вопрос невозможно, поэтому сорванный мост на Немане не может служить доказательством того, что случилось в Ковно.

В связи с этой историей еще немного инфмации о докторе Ковальском. Он лечил Мицкевича — в одном из писем Ежовскому читаем: «однако горло и грудь сильно болят. Ковалький запретил мне идти в школу» — а в феврале 1823 года выдал ему свидетельство, из коего следует, что любовник Каролины страдал тогда «болью в груди и правом боку и часто плевал кровью». Возможно, выписыая это свидетельство. доктор Ковальский несколько преувеличивал, потому что оно было необходимо в стараниях о выезд Мицкевича на лечение за границу, причем пациент нуждался в немедленном лечении. После того, как поэт отправился в принудительную поездку в столицу Империи, все эти страдания прекратились сами по себе… Таинственные болезни молодости, болезни любовника Марыли и Каролины — я не могу о них судить из-за отсутствия должного образования.

В начале 30-х годов семья Ковальских перебралась в Вильно, где в 1837 году пан Юзеф стал главным врачом виленского военного госпиталя. Вот, пожалуй, и все, что нам известно о Юзефе Ковальском. Он умер в 1861 году и похоронен на Бернардинском кладбище Вильно. Каролина дожила только до 1855 года, как и Мицкевич.

В начале 30-х годов семья Ковальских перебралась в Вильно, где в 1837 году пан Юзеф стал главным врачом виленского военного госпиталя. Вот, пожалуй, и все, что нам известно о Юзефе Ковальском. Он умер в 1861 году и похоронен на Бернардинском кладбище Вильно. Каролина дожила только до 1855 года, как и Мицкевич.

В заключение рассказ о дуэли Мицкевича с камергером Нартовским. Поединок — a точнее два поединка, потому что стреляться хотел также доктор Ковальский — не состоялся, но это вполне могло случиться, и тогда поэту пришлось бы стреляться с обоими, и страшно подумать, чем бы это могло закончиться. История поединков изложена в двух письмах: от Малевского Ежовскому и от Чечота Петрашкевичу. Дело произошло во второй половине апреля 1821 года. Несколько раньше в доме Ковальских появился упомянутый камергер, личность в общем-то неизвестная. Согласно Чечоту, он был «камергером австро-венгерского двора, ростом в два с половиной локтя». Нартовский игрывал у Ковальских в карты и пытался завести роман с Каролиной — может, даже и завел — что Мицкевичу. конечно, не могло понравиться: „он давно уже был в диком настроении”. Все началось за картами. Играли в бостон. Нартовскому не понравился способ раздачи карт Мицкевичем, и он об этом что-то сказал, на что Адам ответил: — «Играй-ка лучше и не говори глупостей!» . — Нартовский отшвырнул карты и, по версии Малевского, получил за это в ухо, а по мнению Чечота –по морде, так что свалился с кресла на натертый воском пол. Началась драка, которая длилась недолго, поскольку Мицкевич воспользовался медным подсвечником: «он так залепил им по лбу камергера, что тот семь костелов сразу увидел». Каролина упала в обморок, появился пан Ковальский и разоружил дерущихся. Нартовский повел себя не слишком красиво: стал информировать Ковальского о том, что у его жены — роман с Мицкевичем: „начал на глазах мужа выговаривать Ковальской за скрываемый ею роман». На следующий день Мицкевич получил два вызова на поединок: от Нартовского и от Ковальского. Последний пожелал биться «за оскорбление дома». В дело, однако, вмешался— по просьбе Каролины — префект Добровольский и добился примирения сторон. «А где женщина станет секундантом, — писал Чечот, — там без крови обойдется, а чью сторону примет, тот без сомнения победит». Наступает великолепная комическая сцена: доктор Ковальский приходит домой к Мицкевичу и спрашивает: — «Ты любишь мою жену?» — Мицкевич — писал Малевский — ответил ему, как подобает. А Чечот уточнил, что Адам „с издевкой ответил, что если бы даже это было правдой, то как же можно спрашивать об этом, и кто на это ответит?”

Через 3 или 4 дня в Ковно появились вызванные письмом Мицкевича секунданты: Чечот, Зан и Пясецкий[9]. Но дело было уже улажено, их помощь не потребовалась. Больше всех пострадал в этом происшествии сам галицийский камергер, все восстали против него: смеялась и Ковальская, и доктор Ковальский, а Мицкевич грозил камергеру применить любой вид оружия. Нартовский еще пытался поправить ситуацию, требуя у Мицкевича, чтобы тот извинился перед Каролиной. Но Мицкевич отказался, и дело закончилось довольно смешным соглашением: «главный пункт состоял в том, что когда бы Мицкевич ни был у Ковальских, то Нартовский не входил бы к ним, и наоборот».

Комедия завершилась сценой в лирическом тоне: — прощанием в Пожайслисе. в одной миле от Ковно, куда Мицкевич и Ковальская с девочками отправились провожать секундантов, возвращающихся в Вильно. Мужчины осматривали костел Камедулов, а Каролина заваривала кофе. «Это была — читаем мы в письме Малевского — богиня; она желала показать троим секундантам, что за нее стоило сражаться; Адам вел себя как ангел, глаза его светились более живым светом, поза была великолепна, он радовался, что вновь возвратился добрый мир, гордился тем, что у него такая возлюбленная, и что он может гордо выступать перед своими друзьями, словно ее муж.

Я писал, что мы не знаем ни одного слова, произнесенного Каролиной. Это не совсем точно. Одынец в «Воспоминаниях из прошлого» приводит фразу, произнесенную ею в конце жизни: «в последнем разговоре со мной об Адаме она сказала, что он был в ее жизни идеалом человека, дух которого укреплял и ее саму», и просила передать ему эти слова, если я еще когда-нибудь его увижу».

Можно усомниться в правдивости этого сообщения Одынца. Мне кажется более близким правды тот фрагмент «Воспоминаний о прошлом», в котором он рассказывает o своем визите в Ковно в июне 1825 года (Мицкевич был тогда в Одессе). Не предупредив о своем приходе, он посетил семейство Ковальских и, входя в салон, увидел Каролину, сидевшую у окна. Увидев его, она вскрикнула, а когда гость приблизился, «ни встать с места, ни слова вымолвить не могла». Ему показалось, что на первый взгляд, по фигуре и одежде она приняла его издалека за Адама, неожиданно пришедщего с визитом, о котором, возможно, она в эту минуту вспоминала». Потом был смех, но — как читаем мы в «Воспоминаниях» — « вместе со слезами».

Можно усомниться в правдивости этого сообщения Одынца. Мне кажется более близким правды тот фрагмент «Воспоминаний о прошлом», в котором он рассказывает o своем визите в Ковно в июне 1825 года (Мицкевич был тогда в Одессе). Не предупредив о своем приходе, он посетил семейство Ковальских и, входя в салон, увидел Каролину, сидевшую у окна. Увидев его, она вскрикнула, а когда гость приблизился, «ни встать с места, ни слова вымолвить не могла». Ему показалось, что на первый взгляд, по фигуре и одежде она приняла его издалека за Адама, неожиданно пришедщего с визитом, о котором, возможно, она в эту минуту вспоминала». Потом был смех, но — как читаем мы в «Воспоминаниях» — « вместе со слезами».

Потом уже много лет, стоя у окна, она будет всматриваться в перспективу улицы Великой, называемой также Доминиканской, не появится ли везущая его безрессорная каламарка или дрожки. Не он ли — вон тот мужчина в сюртуке, идущий мимо отеля «Литовский», протискивающийся через толпу торговцев на Рохицкой и поглядывающий в ее сторону? Но нет, это кто-то другой, незнакомый. А там, в тех дрожках, проезжающих как раз мимо памятника, отлитого из железа, в память о войне 1812 года, и остановившихся перед станцией конной почты — не он ли? Нет. это тоже кто-то другой. Каролина закрывает окно и направляется в кабинет мужа. Доктор Ковальский сидит за столом. Светлорозовое небо за окнами. Светлый цвет платья. светлые букли Каролины.

— Камилька пишет, — говорит она мужу, — что его видевши в Лозанне. Спрашивал про твоих коней и про Бауцера.

— Кого она там видевши? — спрашивает доктор Ковальский. — Бауцера уже десять лет как нет на свете. — И поднимается, глядя на свет сквозь банку с препаратом, который он сейчас описывает.

—У меня болит голова, — oтвечает Каролина и выходит из кабинета, потому что не любит этих мерзких препаратов, стоящих на столе у мужа. Дочь Каролины — по мужу Сидоровичова — действительно посетила Мицкевича в Лозанне в 1839 году. Не знаю, была ли это Камилла или Александра. Не знаю также, появлялась ли в их разговоре тема бульдога Бауцера и вороных коней ковенской Венеры.

DO — W STAMBUCH

Ku różnym stronom ściągaliśmy dłonie,

W różnych mieszkały światach nasze myśli,

Oczy ku różnej wyglądały stronie:

Jakże, o luba, ku sobieśmy przyśli?

Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem,

Do przeciwnego wyrzucone biegu,

Kiedy je niebo jednostajnym gwałtem

Wiecznie odtrąca od każdego brzegu —

Wieczni wygnańce z powszechnego świata,

Jestże to dla nich szkodą czy korzyścią,

Że wstręt ku wszystkim znowu je pobrata

I że się muszą kochać — nienawiścią?

К… В АЛЬБОМ

К краям мы разным простирали длани,

В мирах различных жили наши мысли,

И двигались мы разными путями —

Так как же вместе, милая, сошлись мы?

Так звезды по орбитам мчатся встречным,

Равны и блеском, и величиною,

Но небо их отталкивает вечно

От берега, желанного обоим —

И им чужда действительность земная...

Так быть в восторге им или в обиде,

Что отвращенье к ближним их братает,

И что должны любить — лишь ненавидя?!

Июль 1824

Примечания:

[1] Петр Хмелёвский (1848-1904) – писатель и историк литературы, один из первых исследователей творчества Мицкевича.

[2] Юзеф Калленбах(1861-1929) – историк польской литературы, автор монографии «Мицкевич» (1894).

[3] Антоний Эдвард Одынец (1804-1885) – польский поэт, переводчик, мемуарист; друг Адама Мицкевича.

[4] Франтишек Малевский (1800-1870) – юрист, мемуарист, друг и спутник Адама Мицкевича в его странствиях по России. Женился на старшей дочери Марии Шимановской,..Хелене. Жил с нею в Петербурге до конца своих дней. Служил во II отделении Собственной ЕИВ канцелярии, дослужился до чина тайного советника.

[5] Ян Чечот (1796-1847) – польский, белорусский и литовский поэт, фольклорист и этнограф, член общества филоматов.

[6] Юзеф Ежовский (1793-1855) – специалист по классической филологии, поэт, переводчик, один из основателей и руководитель студенческого тайного общества филоматов в Вильно.

[7] Томаш Зан (1796-1855) поэт и член общества филоматов, друг Адама Мицкевича и Яна Чечота.

[8] Онуфрий Петрашкевич (1794-1863) –Один из старейших филоматов. Вместе с Заном, Мицкевичем и Ежовским был одним из основателей Общества филоматов, его казначеем и архивистом. Судьба его была трагична; За связи с офицерами, намеревавшимися присоединиться к польскому восстанию 1831 года, был приговорён к смертной казни. В феврале 1832 года смертный приговор был заменён ссылкой в Сибирь. Двадцать восемь лет (1832-1860) провёл в ссылке в Тобольске.

[9] Мариан Пясецкий - близкий закомый Мицкевича, юрист, повереный в делах поэта во время его пребывания в Петербурге в 1827-1829 гг.

Перечень иллюстраций

1. Фрагмент панно «Триумф Венеры» Анджея Ле Брюна

2. Монастырь в Пожайслисе на берегу Немана

3. Панно «Триумф Венеры» Ле Брюна (1813)

4. Портрет Адама Мицкевича (1823)

5. Университет в Вильно (на заднем плане)

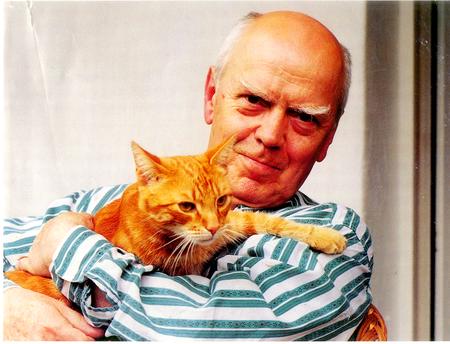

6. Портрет Эдуарда Одынца (1844)

Перевод Анатолия Нехая, 2023

Источник: Jarosław Marek Rymkiewicz. «Żmut» Czytelnik, Warszawa 1991

Каролина Ковальская - ковенская Венера

Ярослав Марек Рымкевич

Ярослав Марек Рымкевич (1935 - 2022) – поэт и историк литературы. Это один из самых неуступчивых, самых оригинальных польских поэтов послевоенного поколения, автор полутора десятков поэтических сборников, написавший также несколько эссе о молодости Адама Мицкевича и польской истории первой половины XIX века, автор двух энциклопедий, посвященных творчеству великих польских поэтов Юлиуша Словацкого и Болеслава Лесьмяна, нескольких пьес и автобиографического романа «Разговоры поляков летом 1983 года» – таков неполный перечень его творческих достижений. Помимо этого, Ярослав Марек Рымкевич занимается переводами с английского, испанского и русского языков, в том числе – стихов особо почитаемого им Осипа Мандельштама, имя которого не раз фигурирует в заглавиях его собственных произведений.