Выпуск 10

Переводчики и авторы

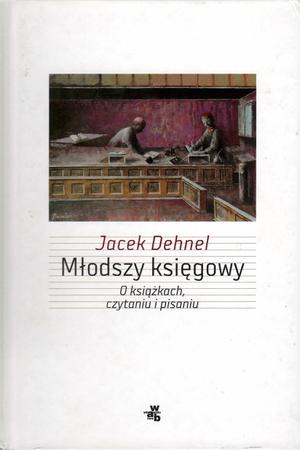

Младший книжник. О книгах, их чтении и написании

Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu

Истинная добродетель: критик боится[1]

Когда мне было лет шесть, я не хотел стать охранником или солдатом, но если бы меня тогда спросили, хочу ли я быть литературным критиком, я бы наверняка запротестовал. Не то, чтобы я не ценил этой профессии – напротив, я ценю ее очень высоко. И именно поэтому считаю, что для нее у меня нет квалификации. С «Lossskot» я стал сотрудничать как пользователь, а не как критик-культуролог; за ведение рубрики в «Виртуальной Польше» я также взялся не как критик, а как читатель, который хочет время от времени поделиться с другими людьми несколькими непрофессиональными наблюдениями о прочитанных книгах.

Здравый смысл подсказывает, что поэтам и прозаикам не стоит браться за литературную критику, так же, как художникам не следует заниматься художественной критикой, а музыкантам – музыкальной. Хотя бы потому, что артистическое сообщество, вне зависимости от области искусства, состоит из людей необычайно амбициозных, жаждущих славы, очень эмоциональных, легко обижающихся на каждую рецензию, не похожую на хвалебный гимн, и к тому же объединенных в различные явные и неявные союзы, группировки, партии, группы поддержки. По этой причине художник-критик в течение двух артистических сезонов может потерять почти всех своих знакомых, заработает себе заклятых врагов и утратит все шансы на доброжелательный прием собственных произведений коллегами в последующие два-три десятилетия.

Здравый смысл подсказывает, что поэтам и прозаикам не стоит браться за литературную критику, так же, как художникам не следует заниматься художественной критикой, а музыкантам – музыкальной. Хотя бы потому, что артистическое сообщество, вне зависимости от области искусства, состоит из людей необычайно амбициозных, жаждущих славы, очень эмоциональных, легко обижающихся на каждую рецензию, не похожую на хвалебный гимн, и к тому же объединенных в различные явные и неявные союзы, группировки, партии, группы поддержки. По этой причине художник-критик в течение двух артистических сезонов может потерять почти всех своих знакомых, заработает себе заклятых врагов и утратит все шансы на доброжелательный прием собственных произведений коллегами в последующие два-три десятилетия.

Оскорбленный творец похож на раненного слона: лет десять он будет молча страдать, в крайнем случае, лишь пожалуется приятелям за кружкой пива во время какого-нибудь литературного фестиваля, но придет время, непременно придет, когда у него появится возможность отыграться на противнике и тогда… Уж он отыграется!

Отсюда эти многолетние вендетты, объединения сторонников, литературные стычки на страницах журналов. Редактор Трепачинский громит роман доктора филологических наук Болтушкевича в альманахе «Венец прозы», а в следующем месяце в журнале «Пир духа» в рубрике «рецензии» доктор Болтушкевич высмеивает сборник эссе редактора Трепачинского. Или более тонко: Болтушкевич в пух и прах разносит томик поэзии Алдоны Бездарницкой – любовницы Трепачинского, о чем всем известно. В ответ Трепачинский натравливает Гервазия Пупкевича на острые высказывания в адрес автора-дебютанта Стася Полипа – протеже Болтушкевича.

С другой стороны, приходится признать, что смешение деятельности писательской, критической и научной происходило всегда, и оно почти неизбежно. Во-первых, невозможно запретить поэтам публиковать рецензии, а критикам и докторам филологических наук – сочинять стихи или писать рассказы, к чему у многих из них есть склонность. Во-вторых, мало кто так хорошо знает литературу, как часть этого сообщества, а именно, пишущий преподаватель, занимающийся литературной критикой. И, наконец, в третьих, наряду с критиками, забросившими собственное творчество, мы знаем поэтов и писателей, пишущих прекрасные рецензии, критические эссе и исследования. И в этом нет ничего удивительного – с критиками, как с портными, архитекторами и автомеханиками: есть среди них выдающиеся, есть плохие, а в промежутке большое количество профессионалов средней руки. Читатель рецензии оказывается перед таким же выбором, как и покупатель мясных деликатесов или овощей – смотрит, кто из продавцов работает честно и выставляет хороший товар, а кто жульничает. В магазинчике напротив он купит ветчину, потому что там она свежая, и груши прямо из сада, а в лавке на углу его ничего не заставишь купить, потому что там либо испорченное, либо прокисшее, либо подгнившее, либо трансгенное.

Проблема, однако, заключается в том, что магазины подвергаются проверке, за их работой осуществляется надзор, время от времени проводятся инспекции, а критиком, так же, как и поэтом, может стать каждый – опубликует в малотиражном журнале рецензию и уже пишет в резюме «литературный критик». И кто ему что может сделать? Никто. Абсолютная безнаказанность и отсутствие страха – ну, может быть, лишь страх перед профессиональным сообществом. Потому что если он похвалит Трепачинского, то Болтушкевич… В общем, понятное дело. Поэтому ради собственного спокойствия он уравновесит: немного подсластит, немного покритикует, но охотнее всего сосредоточится на содержании, не требующем оценочных суждений, прибегнет к прилагательным «интересный», «смелый», «противоречивый», а также выражениям «некоторым может понравиться» и «некоторым может не понравиться». В общем, мягко и неопределенно.

Другое дело – настоящий критик. Он, как ответственный человек, всего боится. Настоящий критик читает все, что вышло, выходит и выйдет в свет официально, подпольно и в качестве эксперимента. Когда-то одна читательница написала мне, что сочувствует Богу, который должен читать все, что публикуется. Что ж, если речь идет о польской литературе, то в этом его, несомненно, выручает литературный критик Кароль Малишевский (не случайно назвавший цикл своих текстов «Машина для чтения»). Однако всю каноническую польскую, европейскую и мировую литературу невозможно охватить за одну читательскую жизнь, не говоря уже об обочинах и бездорожье литературы, третьеразрядных томиках, издаваемых каким-нибудь институтом по искусственному осеменению где-нибудь в Старомиловке. Поэтому настоящий критик боится что-нибудь пропустить. Какой-нибудь контекст и даже частность. Он боится пропустить литературную жемчужину, напечатанную на принтере тиражом двадцать экземпляров в Моньках или выпущенную домом культуры в варшавском районе Бемово. Он будет так стараться придерживаться независимой объективной оценки, что не похвалит удачную книгу знакомого и представит ее посредственной, зато по той же причине расхвалит книгу, написанную автором, к которому испытывает неприязнь. Настоящий критик боится посоветовать читателям дебютный роман Пипкевича, потому что следующий роман у Пипкевича может выйти неудачным, и тогда будет обидно; а если раскритикует, то Пипкевич перестанет писать, и тогда тоже будет обидно. А вокруг жаждущие славы творцы с большими амбициями, и все до одного очень впечатлительные.

Все это не относится к читателю. Читатель читает книги спокойно, непрофессионально, его не подоняют сроки. Он не должен знать всех трудов Тургенева, Бальзака, Переца, чтобы сказать что-нибудь о только что прочитанном новом романе. Он может рассыпаться в похвалах или резко раскритиковать. Может, наконец, просто отложить не до конца прочитанную книгу и пойти на прогулку, если захочет. Поэтому, как сибарит и человек ленивый, а также уважающий литературную критику, я буду писать для вас не как критик, а как читатель. Аминь.

[1] Отсылка к строке из Шестой песни поэмы «Монахомахия, или Война монахов» Игнация Красицкого – «истинная добродетель критики не боится» (прим. переводчика)

В сотый раз, или о жене, любовнице и мимолетных связях

Как дисциплинированный человек, я храню все фельетоны, написанные для «Виртуальной Польши», в отдельной папке пронумерованными, благодаря чему знаю, что пишу сейчас фельетон под номером 100. Вся эта шумиха вокруг «круглых дат», юбилеев и так далее вытекает из десятичной системы исчисления и потому общепринята, – если бы мы использовали иные системы, то круглыми были бы другие годовщины, – именно из-за того, что она так глубоко укоренена в нашем сознании я не мог не упомянуть эту сотню.

Потому что для нас «сто» значит «много». Когда ребенок учится считать, через какое-то время «сто» для него «неисчислимое множество», которым позже становится «тысяча», «миллион», «квадриллион квадриллионов». Сто друзей, тысяча дел, мириады звезд. Одним словом, много. Сто фельетонов – это, если учитывать частоту публикаций (две ежемесячно), более четырех лет сидения над текстами о книгах – именно «сидения», потому что написание текстов это прежде всего сидение, ведь писательская мышца находится вовсе не в области ладони, а там, где спина утрачивает свое благородное название. Я писал о поэтических сборниках, фотоальбомах, романах и эссе и даже о листовках и рекламных проспектах; писал о польских книжках и переведенных на польский, а также о тех, что переведены не были, о новинках и старых рукописях, о литературе в сети и литературных фестивалях, о написании книг и их переводе, о чтении в детстве и во время болезни, о гениальных писателях и обычных графоманах; были и такие фельетоны, которые на самом деле представляют собой рецензии: запись читательских впечатлений – восторгов, огорчений, раздражений, – именно читательских, не критических, потому что я не литературный критик и никогда им не буду, о чем я уже писал в одном из первых текстов. Возможность поделиться с другими тем, что нас восхитило, я считаю одним из читательских удовольствий.

Странное это дело регулярное написание статей каждые две недели: иногда тема давно имеется и только ждет своего часа, но периодически я ощущаю симптомы недуга, называемого «поиском темы», и если он приобретает тяжелую форму, то от него страдает не только фельетонист, но и его близкие. Только благодаря доброжелательности отдела «Книги» я могу время от времени позволить себе задержаться с текстом, в печатных изданиях это было бы невозможно. И вообще, фельетон для интернет-издания и фельетон в газету – это две совершенно разные истории. Бумага все стерпит, но интернет стерпит еще больше: меня не ограничивает количество знаков, фраза может струиться свободно, то, что планировалось сказать на одной странице, может превратиться в четыре и ничего страшного не случится. Да и мои отношения с изданиями, в которых я публикуюсь (и следовательно с их читателями), могут быть совершенно разными.

Есть постоянные, моногамные фельетонисты, которые пишут только для одной газеты, бывает, что лет через десять они с ней разводятся и переходят в другую, но это случается у моногамных и в личной жизни. Есть также откровенные сторонники бигамии, двоеженцы, регулярно публикующиеся в двух местах. Наконец есть донжуаны, нигде не задерживающиеся, скачущие из одной газеты в другую. Исходя из этой классификации, я поклонник стиля жизни девятнадцатого века: у меня есть жена («Виртуальная Польша»), с которой я связал свою жизнь более четырех лет назад; у меня есть очень привлекательная любовница («Политика»), которая на самом деле является бальзаковской куртизанкой, если придерживаться сравнений в стиле девятнадцатого столетия, потому что на своих страницах она охотно публикует очерки нескольких почтенных старцев и статьи целой оравы молодняка в разделе «Литературное кафе», и потому я у нее лишь один из многих, и далеко не из числа фаворитов. А время от времени у меня возникают милые интрижки на стороне: иногда бумажная публикация, иногда интернетная, но это всегда one night stand – на одну ночь. Это позволило мне познакомиться со спецификой сотрудничества с разными изданиями.

Одиночные фельетоны, как правило, заказывают на определенную тему, это похоже на свидание с фетишистом или фетишисткой: «Прошу вас написать о счастье», «… о пространстве», «… о любимом блюде», разумеется, с оговоркой «в произвольной форме». Но ведь всем известно, что фетишисты не приемлют свободы – должно быть так, а не иначе – только такой ботинок и такая маска, и обнимать следует так, а не по-другому, и перо обязательно только павлинье, а не сорочье, потому что в противном случае не будет оргазма. Увы, это трудно, потому что не всегда удается соответствовать ожиданиям. Но, с другой стороны, приятно доставить другому человеку удовольствие.

С любовницей можно многое: экспериментировать, доходить до крайностей. Поэтому на страницах «Политики» я затрагиваю разные темы: пишу о метеористах и о шумной публике на фестивале старинной музыки, об одном забавном гомофобе и о путешествии в отдаленные регионы бывшей кайзеровской империи. Любовница избалована, поэтому ее нужно тешить всевозможными интересными безделушками, отдавать предпочтение лаконичным предложениям (колонка есть колонка, больше шести тысяч знаков не войдет), не слишком далеко отходить от темы. Вдобавок у нее столько поклонников, что в ее будуар можно попасть лишь раз в месяц.

Ну и, наконец, есть жена (или муж, кто что любит) – раздел «Книги» в «Виртуальной Польше», – с ней я вижусь чаще всего, у меня даже есть своя небольшая комнатка (когда-то я делил ее с другим мужем моей любимой бигамистки Яцеком Дукаем, но уже давно его не видел). Здесь я должен придерживаться заранее оговоренной тематики, писать о книгах для широкого круга читателей, но могу позволить себе небольшое разнообразие: то проза, то поэзия, то писатели, то история какой-нибудь рукописи… В конце концов, в любом удачном супружеском союзе партнеры позволяют друг другу определенную свободу, это своего рода вентиль безопасности. Иногда я опаздываю, иногда меня несет, и я пишу текст на двадцать тысяч знаков, а это, поверьте мне, очень много.

Закончив писать, я задумываюсь: что еще можно было бы сказать о книгах? Пожалуй, больше ничего. Если подводить итог, то все же есть в этом какой-то смысл и мой вклад, потому что у нас с женой, что тоже обычное дело в удачных союзах, есть одна общая страсть – литература, эта удивительная во всех смыслах слова вещь, о которой можно говорить бесконечно.

О вдохновении

Встреча с читателями обычно состоит из обязательных частей: чтения фрагментов книги, беседы с ведущим, вопросов из зала, а по окончании вечера еще подписание книг, которое я всегда считал легкой и милой формой фетишизма, которая иногда проявляется и у меня. Вопросы, как правило, крутятся вокруг одних и тех же тем, повторяются, возвращаются, и у каждого писателя, наверное, есть такие, которые он особенно любит, и те, которые он особенно не любит – либо потому что они кажутся ему банальными, либо оттого, что у него нет на них хорошего или хотя бы эффектного ответа.

Меня всегда выводят из равновесия вопросы: «Откуда вы черпаете вдохновение?», «Что вас вдохновляет?» – всегда задаваемые торжественным тоном, потому что вдохновение - это нечто святое. Ну, как можно ответить на них: «Жизнь»; «Всё»?

Когда-то слово «вдохновенный» в польском языке означало «надутый», «напыщенный». «Вдохновенным» мог быть, например, рыбий пузырь, предшественник воздушных шаров (а также презервативов – но это уже другая история). И действительно, говоря о вдохновении трудно избежать напыщенности. В нашем воображении сразу возникает Мицкевич на Аюдаге на картине Ваньковича, вглядывающийся в даль блестящими очами и сочиняющий сонет, строчку за строчкой. Или Данте в темной комнате, которому привиделась прекрасная Беатриче. И весь этот багаж (преимущественно девятнадцатого века) – оды, высокопарности и соловьиные трели.

Поэтому чаще всего я отвечаю, что вдохновения не существует, есть желание работать (так говорит моя мама, художница, которая по какой-то таинственной причине много лет была, как мне кажется, сторонницей не романтических художественных концепций, а протестантского подхода к работе). Но это неправда. Можно очень-очень хотеть приступить к работе, но не знать, о чем писать, можно также испытывать огромную потребность в написании текста почти полностью сложившегося в голове и быть не в состоянии сесть за письменный стол или хотя бы где-нибудь в углу с листом бумаги.

Вдохновение, как мне кажется, это определенное состояние мозговой деятельности или по-другому: совместная работа двух функций мозга – преобразовательно-развивающая. Всем нам приходят в голову разные глупости: когда мы едем в метро или трамвае и от нечего делать фантазируем, какая личная жизнь у сидящей слева брюнетки со сжатыми губами, в ярко-красном плаще до колена, или кому пишет эс-эм-эс пожилой мужчина справа, и как он научился делать это так быстро, ведь это умение встречается крайне редко у людей его возраста. Мы задумываемся, как повел бы себя тот или другой человек в случае пожара в вагоне: семилетка, старушка с газетой, крепкий парень в кожаной куртке. Если мы трусливы, то ищем взглядом поблизости кого-то высокого и сильного, кто нам поможет и спасет. Если же мы испытываем тоску по геройству, то можем представить себя в роли предводителя группы паникующих пассажиров, выводящих их в безопасное место. При этом если мы мечтаем о почестях, то сосредоточиваемся не на самой операции спасения, а на вручении наград и заголовках газет. Кому после ссоры не случалось целый час сидеть над остывшей чашкой кофе или чая и вновь и вновь проигрывать в голове разговоры, слово за словом, фразу за фразой, ответ за ответом (его собственные ответы, само собой, были меткими и острыми, а ответы жены, мужа, шефа или подруги настолько слабыми, что в момент произнесения сами себя стыдились)? Кому из влюбленных не приходилось обдумывать сценарий первого свидания, первого поцелуя, первого раза – чем менее возможных, тем более фантазийных, требующих более сложного стечения обстоятельств.

В определенном смысле все это литература, вернее, почва, магма, из которой может возникнуть литература. Иногда достаточно ассоциации: форма подтека на потолке или облака может вдруг напомнить зайца или верблюда (почему заяц гонится за верблюдом – чем не готовый сюжет для рассказа из «Панчатантры»?) Иногда это может быть какая-то картина (как в случае со стихотворениями Милоша из цикла «О!»), книга (как во многих текстах Борхеса) или повторение жеста или сцены, которую мы откуда-то знаем: разве та пассажирка, летящая с нами ночным рейсом, с повязкой для сна, сдвинутой на лоб, которая смотрит в темноте на маленьком экране дурацкий фильм, не похожа на Марию-Магдалину Жоржа де Латура, только в альтернативной колористической версии? А слова? Их явное и скрытое сходство? Зáмок и замóк. Крепость, закрытая на замóк, или зáмок, который становится крепостью? Кем охраняемый, в каких обстоятельствах, строптиво или ожесточенно? А целые семейства слов! К примеру, доминиканец играет в домино с домúной, одетой в домино. Монах, старомодная игра, работница специфического сектора услуг и карнавальный костюм в одной сцене. Родственные по звучанию слова пришли из разных сфер и для того, чтобы они встретились, необходимо сочинить затейливую историю. Почему домина в костюме домино, а не в характерном для ее ремесла красно-черном наряде – в чулках-кабаретках и в ошейнике с шипами? А может, домино их прикрывает? Может, это форма конспирации? Знает ли доминиканец, в какую историю он влип? Подозревает ли домина, в какой ситуации оказалась? Почему они играют в домино, а не в игру «госпожа-раб»? А может каждый из них играет в какую-то свою игру, а домино лишь предлог? И наконец, сразу видно, что игра домино и костюм домино лишь реквизит, а наиболее контрастируют между собой доминиканец и домина – и потому следует задаться вопросом, не слишком ли этот контраст простоват в своем стремлении быть эффектным, не стал ли он банальным столкновением sacrum с profanum? И что мы можем сделать, как обыграть реквизит, к каким изощренным языковым и повествовательным приемам прибегнуть, чтобы дешевые эффекты превратить в литературно ценные?

И вот теперь мы доходим до сути: вдохновение, которое питает хорошо работающее воображение, присущее всем детям, а большинством взрослых принимаемое (несправедливо, как мне кажется) за ненужные мечты, «дурацкие мысли» – это лишь начало. То, что многим читателям представляется недоступным «простым смертным» чудом, овеянным романтичным сверхъестественным флёром, лежит на поверхности. К творческой лаборатории – незрелищному литературному вкручиванию винтиков, смазыванию подшипников, шлифовке поверхности, которые определяют качество текста, – часто относятся несерьезно, махнув рукой. А ведь именно это вызывает у нас, читателей, метафизическую дрожь от поразительно точного сравнения или восхищение главой романа. Предложение о доминиканце и домине лишь пустяк, зачаток, игра воображения, важнее не что, а как – из этого собственно и возникает литература.

Особенные экземпляры

Более десяти лет назад сестра моего дедушки, которой тогда уже было за девяносто, рассказывала мне о том, как в 1945 году она вошла в свою квартиру в городе Седльце и увидела постороннего мужчину, ходящего в больших ботинках по книгам, выпотрошенным из домашней библиотеки. «Что вы делаете, это же книги!» – воскликнула она. «Война, девуня, все пропадет, лучше о себе подумайте», – ответил он, но с книжек сошел и убрался. А стоял он на «Истории живописи» Халдейна Макфолла в переводе Каспровича – великолепных больших томах в красных переплетах с золотыми сецессионными орнаментами. «Вот ведь как, – говорила тетя Яся, – столько лет прошло, его уже давно черви изгрызли, а книжки целы».

О том, что у книг тоже есть судьбы, мы знаем давно – в школьных библиотеках все еще можно увидеть запыленную надпись, чаще всего выведенную каллиграфическим почерком на бристоле, декоративно опаленном зажигалкой: «Habent sua fata libelli» с обязательным переводом – «книги имеют свои судьбы». Мало кто знает, что написал эти слова в своем сочинении «О буквах, слогах и размерах» Terentianus Maurus, Теренциан Мавр, о котором мы почти ничего не знаем, кроме того, что жил он во II или III веке, происходил из Мавритании, был римским грамматиком, теоретиком литературы, писал гекзаметром о просодии – немного сведений для биографии; и что это классический пример цитаты, вырванной из фразы, впрочем, тоже ставшей афоризмом: «Pro captu lectoris habent sua fata libelli – книги имеют свои судьбы в зависимости от читательского восприятия». Согласитесь, это уже нечто другое, но об этом не сейчас.

«Книга» означает труд, нечто совершенное, существующее вне языка (ибо аудиокнига «Мадам Бовари», изданная в Малайзии в 2001 году в этом смысле будет той же книгой, что и французский оригинал и даже рукопись Флобера) и конкретный экземпляр, состоящий из страниц, переплета, корешка – по крайней мере для нас, потому что во времена Теренция Мавра книга представляла собой не кодекс, а свиток.

У каждого обладателя большой домашней библиотеки есть любимые экземпляры «с историей». Полученные в подарок, унаследованные, купленные в букинистическом или антикварном магазине, найденные на блошином рынке. По ним видно, из какого дома они происходят, как с ними обращались, где хранили – у одних загнутые края и страницы в пятнах, от других пахнет табачным дымом, какие-то принадлежали педантам, открывавшим их лишь на сорок пять градусов, чтобы можно было читать, но не испортить корешок, не повредить суперобложку и вклеивали в них изящные экслибрисы. Все эти подписи и каракули вроде «Арек Барчиковский, II А класс», личные и библиотечные печати –служебный синий штамп «Библиотека начальной школы № 18 в Познани» с пометой сбоку, сделанной от руки красными чернилами «экземпляр, изъятый из фондов»; снобистский экслибрис с гербом «Вчеле» и надписью «Из библиотеки магистра Анджея Пычко»; маниакальная подпись владелицы «Алина Крохмальская» на каждой десятой по счету странице – представляют целую галерею человеческих характеров. Не говоря уже о пометках на полях – это тема для нескольких фельетонов.

Однако больше всего меня волнуют незаметные следы. «Песни Мальдорора» Лотреамона, которые я купил, когда учился на первом курсе университета в несуществующем уже антикварном магазине на Свентокшиской (там же я приобрел роскошное издание Мопассана), всегда открываются в нескольких невралгических местах, которые, должно быть, многократно и внимательно перечитывались – это самые непристойные и жестокие фрагменты поэмы. К сожалению, предыдущий владелец не оставил ни подписи, ни экслибриса, ни личной печати, поэтому я не знаю, кто зачитывался с нездоровым румянцем (в чем я уверен) именно этими пассажами.

В миниатюрном издании «Рассуждений» Аретино я нашел длинный седой волос – а это была одна из книжечек, выпущенных «Художественным издательством», размером пять на пять сантиметров, – поэтому вложенный в нее полуметровый волос был старательно свернут. На память? А, может, это свидетельство нервного тика прежнего владельца или владелицы? Она нашла волос, свернула его и вложила между страниц? А, может, гадание? Или любовная магия, которая должна была проникнуть в сердце некоего темпераментного старца, которому был подарен этот экземпляр.

И, конечно, крупные находки – разного рода закладки, листочки, забытые счета. В давно не читавшихся книгах из нашей домашней библиотеки можно найти перфокарты для компьютеров с тех времен, когда мой отец работал в отделе информатики Политехнического института в Гданьске – а было это давно, задолго до дискет. В венецианском служебнике восемнадцатого века, который я обнаружил на дне картонной коробки на варшавском блошином рынке и купил за умопомрачительную сумму двадцать польских злотых, а потом полдня разглаживал страницу за страницей, я нашел несколько мертвых мух – из какого века одному Богу известно. О засушенных листочках, цветках и лепестках я и не упоминаю – столько этого лежит в забвении между стихами. Мне нравится их находить и потом снова бережно укладывать так, чтобы с ними ничего не случилось, чтобы они порадовали меня в следующий раз, когда я возьму в руки книгу.

Вот почему я машу рукой, когда слышу, что «время книги подходит к концу» или рассказы о современных носителях информации, о том, что на одном пендрайве уместится вся библиотека. Несмотря на все достоинства современных технологий, ничто не сравнится с радостью перелистывания страниц, поиском закладки, обнаружением в книге, только что купленной в антикварном магазине, записки с надписью «позвонить Люцине» или чьего-то волоса, старательно скрученного и вложенного между страницами, словно он должен сказать нам нечто более важное, чем сама книга.

Перевод с польского Эвы Гараевой.

2016

Младший книжник. О книгах, их чтении и написании

Первый визит в чей-либо дом они начинают с просматривания книжного собрания. Если у них перед глазами нет книги или газеты, они компульсивно читают вывески и надписи на этикетках. Они любят копаться в произведениях не только известных и популярных авторов, но и в томах графоманов, рекламных проспектах столетней давности и в других старых бумагах. Книги – их написание, чтение, одалживание, коллекционирование, описание, цитирование, хранение и тому подобное – составляют существенную часть их жизни. Я один из них. Именно для них, вернее, для нас, эта книга.

Яцек Денель

Яцек Денель (род. в 1980 году в Гданьске) – поэт, прозаик, переводчик, художник, коллекционер. Автор романов «Ляля», «Сатурн», «Мать Макрина», «Кривоклат», сборника повестей «Бальзакиана» и сборника рассказов «Рынок в Смирне», книг «Фотопластикон», «Дневник возраста Христа» и других. Его произведения переведены на многие языки, в том числе английский, немецкий, испанский, русский, итальянский, португальский, голландский, словацкий, хорватский, венгерский, турецкий, литовский и иврит. Яцек Денель лауреат Премии им. Косцельских и др., номинирован на премии «Nike», «Сogito», «Angelus».

"Младший книжник. О книгах, их чтении и написании" - сборник фельетонов, написанных Яцеком Денелем для журнала «Polityka», издан в 2013 году варшавским издательством «W.A.B.» (Издательская группа «Foksal»).