Выпуск 6

Эссеистика

Легенда острова

Legenda wyspy

Я знал пожилую женщину, которая в трудные минуты жизни медленно подносила руки к вискам и говорила: «Ах, оказаться бы на необитаемом острове, не иметь с людьми ничего общего, убежать, убежать куда-нибудь далеко». Всегда вижу ее, стоящую у окна, за которым колышутся осенние деревья и белесым пятном поблескивает озеро. Слова ее звучали не на фоне городского движения, их нельзя было приписать недружелюбному отношению к толпе, заполняющей улицы, фабрики и кофейни. Вокруг простирались глубокая деревня, леса и бездорожье. Люди, от которых она хотела убежать, — ее ближайшая родня, кухарка, старый сторож лесопилки.

Вспоминая этот образ, я думаю обо всех женщинах и мужчинах, которые подобным жестом и подобными словами выражали тоску по полному одиночеству, о поколениях, которые взращивали легенду острова. Необитаемый остров! Облеченная в конкретную форму в «Робинзоне Крузо» и передаваемая из рук в руки как рождественский подарок, как первая книга о мире — она была одним из тех символов, обретенных уже в детстве, которым язык взрослых пользовался для обозначения сложных переживаний. Необитаемый остров — это легенда и — как всякая легенда — заключает содержание более глубокое, чем события, ее породившие и образующие ее внешний скелет. Определенные предметы, благодаря их «подспудным» связям с характерными особенностями человеческой природы, приобретают над человеком почти магическую власть, входя в обиходный словарь, служат для называния потаенных желаний. Сказать «остров» — значит в то же время сказать об отстранении от земли преградой, трудной для преодоления, но преградой прозрачной, голубой, не представляющей помехи для взгляда. Остров означает безопасность его жителей в отличие от борьбы, споров и войн остального человечества. Это — отсутствие угрозы, присущее всякой легенде о счастье, будь то библейский рай или вынесенный за пределы истории «золотой век», открывающий «Метаморфозы», — существенная особенность острова. Таким он представляется воображению ребенка (ни учитель, ни родители уже не сумеют нас настигнуть — излюбленное мечтание во время урока), таким он представлялся воображению разных эпох («острова блаженных», остров Утопия).

Можно еще предположить, что остров вводит иное понятие времени, чем время, в котором мы обычно живем. Человек воспринимает время с помощью образов пространства (время течет, «отрезок» времени, большой «промежуток» времени), видит время как некий изменчивый флюид, парящий над землей. Выкраивая остров из материка, окружая его голубизной моря, человек склонен, путем многих удивительных и прекрасных ошибок, отделять его время от материкового времени, склонен придавать острову другое время, как он дает ему законы и привилегии, отличающиеся от материковых. Действие времени на человека — и, следовательно старение — мучительно там, где молодость окружающих его людей на каждом шагу напоминает о числе прожитых лет. Островитяне из легенды составляют одно поколение, и время теряет свою ядовитость. Пребывание на острове нимфы Калипсо дарит вечную жизнь или вечное спокойствие смерти. Когда хороводы влюбленных, в прощальном жесте застывших на берегу, среди высоких оперившихся деревьев — «Отъезд на остров Цитеру» Ватто, — двинутся из зеленого порта, их ждет вечное счастье на острове любви. Просперо из «Бури» Шекспира в известном смысле является властителем времени — ибо дар вызывать и усмирять бури, каким обладает этот герой наиболее «островного» произведения в истории театра, в конечном счете представляет собой дар изменять и регулировать время, его атмосферу. Наверное, этому же следует приписать то, что Робинзон после стольких лет, проведенных на острове, не постарел, но покидает его, полный энергии и запала для дальнейших путешествий.

Необитаемый остров к этим общим особенностям любого острова добавляет еще одну — на нем есть фауна и флора, но след человеческой ступни на песке — явление неслыханное, способное ввергнуть в остолбенение На необитаемом острове тот, кто его посещает и вступает во владение им, сталкивается с миром без всякой помощи и посредничества, он один, все связи с обществом разорваны. Его поступки уже находят отзвука среди существ, ему подобных, причины и следствия поведения лежат в нем самом и нигде, кроме него. Легенда о Робинзоне отличается от островных легенд прошлого этим осуждением героя на жизнь в одиночестве. Есть в этом и попытка подвергнуть природу человека экзамену, чтобы показать, кем, собственно говоря, он является, когда спадут украшающие его одеяния условностей и приличий, и тонко обозначенное убеждение, что в одиночестве, освободившись от пагубного влияния толпы, он способен извлечь из себя добродетели, до тех пор приглушенные, заслоненные плохими привычками. И, следовательно, тут есть противопоставление отдельной личности коллективной жизни, слабый набросок теории Руссо о человеке, добром от природы. Старая женщина, тоскующая по необитаемому острову, кажется, верит, что источник зла лежит где-то вне ее, в ее окружении. И хотя свои слова она не принимает всерьез, с их помощью она выражает это остранение себя, это бегство в глубину своего существа, столь знакомые нам, когда мы видим, как механизм межчеловеческих отношений производит зло, не выделяя ни виновных, ни жертв: все одновременно являются виновными и жертвами.

После всего сказанного становится ясно, что «Робинзон Крузо» вырастает до размеров явления, которое по своему значению намного превышает как замысел английского романиста, так и свою литературную, художественную ценность. Книга является свидетельством, клубком, на который наматывается нить одного из современных нам мифов. Книга христианская, но уже есть толика сомнения в доброте мира, гримаса горечи, последствия которой почувствует только XIX век. Христианская, поскольку Робинзон оказывается выброшенным на остров, который становится для него островом покаяния и исправления. Спасенный рукой Провидения из морских пучин, когда вся команда гибнет, он приходит в сознание на неизвестной земле. Первый его рефлекс — проклясть судьбу и впасть в отчаяние. Однако, погружаясь в себя, он находит в себе самом причину нынешнего положения: свой грех. Случай приобретает характер справедливого приговора и в то же время милостивой опеки. Приговор Бога велел ему оказаться на острове. Опека Бога послала ему необходимые орудия в корпусе разбитого корабля, не забыв даже о щепотке зерна, которое он легкомысленно высыпал, но высыпал, ведомый Божественной рукой, в месте, где оно могло взойти и вызреть. Не имея моральной поддержки близких, в качестве единственной опоры располагающий только Библией, он находит в себе самом цельную систему добра и зла и приходит к пониманию собственной вины, определенной в соответствии с принципами протестантско-купеческой морали: он грешил непослушанием по отношению к родителям и жаждой незаработанных барышей. Если перевести это на язык этических понятий, человек обладает врожденным умением различать зло и добро, и по своей природе он религиозен. Стоит оторвать его от коллективных маний и коллективных пороков, и он предстанет чистым, во всем блеске незапятнанного достоинства.

Но для того чтобы такая перемена произошла, понадобилась чрезвычайная мера, неожиданное потрясение, каким явилось постигшее Робинзона и его товарищей кораблекрушение, потребовался разрыв с цивилизацией. Не означает ли это, что цивилизация порочна? Не заключается ли в этом спокойное, но уже вполне определенное осуждение ее даров?

Именно здесь мы наткнулись на трещину в традиционно христианском образе мира. Пути усовершенствования личности, которые указывал католицизм, были исключительно публичными: на совместной молитве, участии в таинствах основывалась общественная институция Церкви. Наиболее пессимистичный из католических философов, святой Августин, не колеблясь, признал Церковь единственным эффективным инструментом возрождения как отдельного человеческого индивидуума, так и всего человечества. «Ведь в католицизме пессимистические элементы не смягчаются оптимизмом надежды, но пессимистическому утверждению злой, то есть порочной, человеческой природы прямо противопоставляется оптимизм веры в Церковь; Церковь же и Церковная иерархия есть нечто единое; посредничая между человеком и Богом, она является раздатчицей милостей, безошибочной наставницей, выводящей человечество из мрака греха и осуждения»[1].

Робинзон, морально возрождающийся в девственной пустоши, которой коснулась, пожалуй, только ступня людоеда, вместо того чтобы одичать и впасть в состояние тупости, с католической точки зрения представляется кем-то нечеловеческим, достигает вершин, доступных только эремитам, украшенным ореолом святых. Среди культур и народов, имеющих склонность рассматривать личность как часть целого, будь то культур публично-религиозных или светских, — роман о Робинзоне не мог бы возникнуть[2]. …

Раса неутомимых исследователей, колонизаторов, мореплавателей делала как бы еще одним инструментом убеждение в том, что человек, заблудившийся в пущах, сопровождаемый дикими животными и дикими племенами, ничего го не теряет из своих моральных ценностей, напротив, лишь тогда их и обретает. Благодаря этому убеждению фермер в клетчатой рубашке, произносящий вечернюю молитву на пороге построенной собственными рукам хижины в борах над Миссисипи или Миссури, мог чувствовать себя чистым и благородным, обходясь без исповедника и проповедника. Рядом, опираясь на неструганную скамью, блестело в заходящем солнце его старое ружье. Из него он убил не одного индейца, защищаясь или принимая участие в облавах на аборигенов земли, которую он захватил.

Настойчивая и слепая энергия требовала оправдывающей и очищающей иллюзии. А ведь Робинзон, создавая заново систему моральных понятий, черпая ее только из собственной души, — создает не что иное, как общепринятую мораль среды, из которой он вышел, — что дает нам достаточный повод усомниться в самом существовании упомянутого зерна добродетели, способного, как японские бумажные растения, вырасти и расцвести в запечатанной бутылке. Угрызения совести Робинзона являются угрызениями совести блудного сына купеческой семьи. Это Кристиан Будденброк, по чудесному предопределению возвращающийся на путь исполнения кропотливого долга. Это одна из разнообразных фигур, столь популярных на страницах мещанского романа, — где мотив ребенка-урода, ребенка- выродка, доставляющего беспокойство семье, является частым, если не постоянным. Грех такого выродка состоит прежде всего в уменьшении имущества, накопленного трудом поколений. Собственность переходит в руки молодых, и все беспокойство родителей сводится к тому, способны ли они сохранить и приумножить наследство, будь то деньги, недвижимость или окруженное уважением соседей имя. Блудный сын, не такой, как другие, по пристрастиям и темпераменту, кукушонок, мечтающий о запретных полетах, — настоящее несчастье для оседлого и устойчивого рода…

Робинзон еще не сентиментален… Он мог бы, скорее, вызвать удивление своей нечувствительностью. Его отношение к самым близким всегда правильное, но не более того. Описание смерти вернейшего слуги и приятеля, Пятницы, является образцом краткости. «На следующий день, салютовав на прощанье островитянам залпом из пяти орудий, мы подняли паруса и через двадцать два дня подошли к заливу Всех Святых в Бразилии, не встретив в пути ничего примечательного, за исключением следующего...» Неподалеку от Малых Антильских островов судно окружило большое число индейских лодок. Тогда «я отправил Пятницу на палубу, чтобы он спросил у дикарей на своем языке, что им нужно. Поняли ли его дикари или нет, я не знаю... Во всяком случае, Пятница сейчас же крикнул, что они будут стрелять, и в него полетело около трехсот стрел, — он служил им единственной мишенью — и, к моему неописуемому огорчению, бедный Пятница был убит». Ни одной слезы не проронил его господин над этим бедным телом, некогда носителем столь послушного и преданного духа.

Это простодушие, эта несколько деревянная дидактичность, не сердцем, а локтем отмеряющая товар чувств, — точно так же как созданная предромантиками сентиментальная сказка о счастье на лоне девственной природы, — с течением времени утратили свою целесообразность, перестали быть правдой о человеке. Пришли поколения, которые заметили, что человеческий индивидуум, даже отделившись от бурных городов пространством — несет на себе, как скорлупу, все бремя цивилизации. Что он является посланником этой цивилизации, и везде, где он ступает, раздается грохот труб, гром выстрелов, царят эксплуатация и несправедливосгь, что, следовательно, искать золотое руно добродетели в далеких странствиях не имеет смысла. «Робинзон Крузо» был изгнан в детскую комнату и там задержался, так как хранил в себе миф острова - миф бегства и перемены. Вскоре на картах для необитаемого острова не хватило места. Море, по которому плывут пароходы, потеряло очарование недоступной границы между одной и другой реальностью. Остров съежился до идеальной, невообразимой точки, фантазии печальных.

Формула бегства: «начать жизнь заново». С момента, когда ее сознательно или бессознательно начинают повторять массы, — можно с большой вероятностью сказать, что общественный барометр показывает критически высокое давление. Начать жизнь заново, как «я», или начать жизнь заново, как сообщество? В легенде острова «я» еще находится в центре интересов, оно существует не как вид, а как отдельное создание. Но в то время как католик, тоже заботящийся о личности, советовал превозмочь собственные страсти, житель воображаемого острова питает надежду самим фактом изоляции обеспечить расцвет каким-то еще неведомым, не проявляющимся среди повседневных дел достоинствам. Укрощение желаний уже не является для него обязательным, поскольку тогда он, наедине с суровым и милостивым, похожим на руководителя крупной фирмы Богом, не находит в себе иных стремлений, кроме стремления к добру. Остров покаяния в то же время является островом милости.

Робинзон смотрит на мир антропоцентрически. Ему не придет в голову мысль доискиваться родства между собой и животным, растением, насекомым — он не заметит даже родства между собой и диким караибом. Преступник или дикарь только в случае их обращения могут претендовать на какое-то равенство. Под крышей неба, где властвует патриархальный Бог, в этом великом здании, предназначенном для исключительного пользования и эксплуатации человеком справедливым, все, что растет из почвы, летает в воздухе, плывет в воде, всякий лесной зверь и похожий на зверя варвар, — все является средством для приумножения славы и могущества личности, силу которой составляет договор, заключенный с повелителем небес. Можно лишь поражаться продуманному устройству мироздания: начиная от солнца, которое греет и радует, от звезд, указывающих направление мореплавателям, до самого маленького растения — всюду видна рука, озабоченная тем, чтобы справедливому человеку, который сумеет надлежащим образом использовать земные вещи, хватало всего. Восхищение жильца, вступающего во владение домом: «И все это для меня? И столько труда Ты задал себе, Господь, в заботе обо мне? Тебе моя признательность, смирение и благодарение».

Что же, однако, произойдет с этим упорядоченным домом, когда наступит момент постижения, краткий проблеск сочувствия и общности со всем, что должно было быть лишь инструментом, а оказалось чувствующим и страдающим. Ястреб, раздирающий птицу, — это я сам. Птица, раздираемая ястребом, — это я сам. Смертельные битвы муравьев — это битвы человеческих армий. В самопожирании бактерий, в подкарауливании жертвы змеей среди субтропических лиан, в любовном акте богомолов, удивительных насекомых, самка которых, намного более сильная и лучше приспособленная, съедает самца во время спаривания, всюду поток чего-то таинственного и неизвестного, что называется жизнью и чему подчиняется человек, хотя он и прилагает усилия вырваться из-под власти примитивных законов.

Всюду нечуткость и жестокость, борьба всех против всех. Тогда и отгораживание себя от зрелища человеческой подлости не способно спасти веру в собственную незаурядность и собственную возвышенную справедливость. Робинзон, прогуливаясь по своему острову, мог бы остановиться перед сетью, сплетенной пауком, слушать сонное жужжание страдающей мухи, его могла бы посетить одна из тех мыслей, которые способствуют возникновению ереси и совершают философские революции. «Если тот же самый закон жизни управляет мною и пауком, может, я не так добр, как мне кажется, даже тогда, когда я исполняю заповеди закона Божьего. Зло сидит во мне глубоко под поверхностью вещей, которые я знаю о себе, и мой разум может вводить меня в заблуждение, приукрашивая спокойными светлыми красками слепое действие инстинкта. Я уже не знаю, не составляет ли зло моей глубочайшей, наиболее исинной субстанции».

Таким образом, с какой стороны ни взглянуть, волны сомнений подмывают островок, на котором должен был состояться единственный в своем роде эксперимент: исследование атома человечности, предпринятое, чтобы на примере доказать истинность заранее принятой аксиомы: о врожденной доброте и врожденной религиозности человека.

[1] М. Zdziechowski. Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. Kraków, Czas, 1914. Прим. автора.

[2] Ипполит Тэн, говоря о Робинзоне в «Истории английской литературы» признает: «Посреди угроз всемогущей природы, перед лицом великои ненадежности судеб, француз с культурой, подобной нашей, скрестил бы на груди руки, придав лицу мрачное стоическое выражение, либо как эпикуреец ожидал бы возвращения зической радости».) Прим. автора.

Легенда острова

Ниже представлен фрагмент книги Милоша «Легенды современности» – впервые переведенной на русский язык «исповеди сына века», написаннаой Милошем на руинах Европы, в 1942–1943 гг. Её цель – не только познать и истолковать переживание войны, но попытаться преодолеть оковы мифологизации как априорного свойства коллективного восприятия. Важное место в эссе занимает оценка механизмов мышления в культуре межвоенных десятилетий.

Милош Чеслав. Легенды современности: Оккупационные эссе. Письма-эссе Ежи Анджеевского и Чеслава Милоша / Пер. с польск. А. Ройтмана; Вступит. слово Я. Блонского; Коммент. К. Касперека. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.

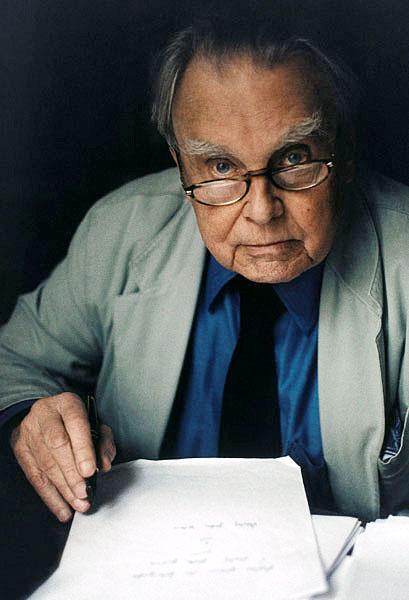

Чеслав Милош

Чеслав Милош (1911-2004) - один из самых выдающихся польских поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии в области литературы за 1980 год. Родился в 1911 году в усадьбе Шетейне в Ковенской губернии. Выпускник Университета Стефана Батория в Вильнюсе в 1934 году. Дебютировал книгой поэзии „Три зимы " в том же году. В студенческие годы – один из организаторов и лидеров поэтической группы «Жагары». Во время немецкой оккупации жил в Варшаве, издавая в подполье свои стихи. После войны опубликовал в Варшаве книгу стихов «Спасение» (1945). В 1951 эмигрировал из Польши во Францию, а затем в США, где преподавал современную литературу, в частности в Калифорнийском университете в Беркли. Уже за рубежом опубликовал множество книг стихов и поэм, книги прозы, эссе; публицист, литературовед, ...