Выпуск 8

Эссеистика

Об изгнании

O wygnaniu

Ритм является сердцевиной человеческой жизни. Это, в первую очередь, – ритм организма, подчиняющийся биению сердца и кровообращению. А поскольку мы живем в пульсирующем, вибрирующем мире, то он управляет также и нами и навязывает нам свой ритм. И, не придавая значения систолам и диастолам уходящего времени, мы странствуем через восходы и заходы солнца, чередование времен года. Повторяемость позволяет нам привыкнуть к миру и принять его как доброго знакомца. И, возможно, потребность в рутине проистекает из самой структуры нашего тела.

В городе или селе, знакомом нам с детства, мы перемещаемся в освоенном пространстве и, предаваясь своим занятиям, наталкиваемся повсюду на указательные знаки, способствующие сохранению рутины. Перенесенные в чужую среду, мы ощущаем некую угрозу и беспокойство от неопределенности пространства. В нем слишком много новых форм, и они остаются расплывчатыми, потому что нельзя понять управляющего ими принципа. Говоря об этом, я лишь обобщаю свои переживания, но я надеюсь, что меня поймут, потому что многие люди пережили то же самое, особенно в нашем столетии.

Среди бедствий, связанных с изгнанием, беспокойство, вызываемое неизвестностью, оказывается особенно болезненным. Всякий, кому довелось оказаться в чужом большом городе, должен был почувствовать что-то вроде зависти при виде его жителей, занятых своими делами, уверенно перемещающихся среди своих магазинов и контор, совместно ткущих огромное полотно своей ежедневной круговерти. Такой наблюдатель, прибывший извне, может иногда прибегнуть к особой стратегии для того, чтобы уменьшить это чувство отчужденности. Живя в Париже, я долгое время вычерчивал линию вокруг нескольких улиц Латинского квартала, потому что мне хотелось иметь территорию, о которой я мог бы сказать: это мое. Ресторан на углу, книжная лавка, прачечная, кафе следовали друг за другом, когда я ежедневно проходил этой дорогой, и создавали для меня ощущение безопасности благодаря тому, что я видел места, заранее мне известные.

Потеряться в чужом городе – возможно, это значит больше, чем просто сбиться с дороги. Однажды это случилось со мной в Париже, городе моих многих радостных мгновений и множества несчастий, когда я вышел из метро в районе, немного мне знакомом, но не слишком. Я двинулся в путь и вдруг заметил, что у меня нет никакого опознавательного знака, которым я мог бы руководствоваться. Меня охватило нечто вроде боязни пространства. Дома вокруг начали вибрировать и падать. Я потерял ориентацию. Тогда я осознал, что моя неспособность решить, по какой улице двигаться, соответствовала потере ориентации в более глубоком смысле. Изгнание лишает нас точек сопоставления, которые помогают нам строить планы, выбирать себе цели, организовывать свою деятельность. У себя дома каждый поддерживает какие-то отношения со своими предшественниками, например, с писателями, если он писатель, с художниками, если он художник, и так далее. И эти отношения могут быть как восторженным приемом, так и оппозицией. Нашей движущей силой может стать желание сравняться с ними или превзойти их в каком-либо смысле, чтобы добавить свое имя к списку имен, уважаемых в нашем селе, городе, стране. Здесь же, за границей, от этого ничего не остается, потому что нас выбросило из истории, которая всегда является историей определенного места на карте, и мы должны противостоять этой, как выразился один из эмигрантских писателей, «невыносимой легкости бытия».

Выздоровление происходит медленно и всегда лишь частично. Некоторое время мы не хотим признавать, что уехали навсегда, и что никакие экономические или политические изменения в стране, откуда мы родом, не приведут к нашему возвращению. Только постепенно до нас доходит, что изгнание основывается не только на пересечении границ, – оно вызревает в нас, преобразует нас изнутри и становится нашей судьбой. Неразличимая вначале масса человеческих лиц, улиц, памятников, смеси мод и обычаев приобретает явственные черты, и постепенно наступает преобразование чужого в свое. Но в то же время память хранит топографию нашего прошлого – и эта двойная лояльность приводит к тому, что мы отличаемся от наших новых сограждан.

«Когда уезжаешь из родимого края, не оглядывайся, Эринии [1] за тобой». Этот пифагорейский принцип – добрый совет, только трудно им воспользоваться. Это правда, Эринии за твоей спиной, они тут же, рядом, и сам их вид способен парализовать смертного. По одним преданиям, они дочери Земли, по другим – дочери Ночи, во всяком случае, прибывают Эринии из глубин подземного царства, они крылаты, а вместо волос у них змеи. Они – наказание за твои прошлые вины, а ведь тебе хорошо известно, что ни к чему себя убеждать в собственном благородстве, независимо от того, сознаешь ли ты свои проступки или нет. Лучший способ защиты – никогда не оглядываться за собой. Но ведь нельзя не оглядываться за собой, ибо там, в стране твоих предков, твоего языка, твоей семьи оставлено сокровище более ценное, чем все богатства, измеряемые деньгами. Это цвета, очертания, интонации, детали архитектуры, – все, что формирует нас в детстве. Позволяя своей памяти говорить, мы будим прошлое и тем самым призываем Эриний; но человек, лишенный памяти, – едва ли человек, он представляет искалеченную человечность. Так возникает противоречие, и нужно научиться жить с ним.

Существует также один особенный аспект изгнания, когда думаешь о нем, как о недуге ХХ века. Самый славный из изгнанных когда-либо поэтов, Данте [2], покинув свою Флоренцию, странствовал всю жизнь из города в город, но сегодня эти города не «за границей», потому что все они находятся в Италии. Данте похоронен в Равенне, которая сегодня кажется не слишком далекой от места его рождения. Не может ли оказаться так, что вместе со съеживанием планеты Земля не только расстояния, но и различия между странами будут становиться все меньше? Может, на странствия современных пилигримов следует взглянуть уже как на перемещение с места на место в пределах одной страны, назовем ли мы эту страну Европой, континентом или всем миром? Если время этому еще не наступило, то все же существует определенная динамика, толкающая в этом направлении, вызванная прогрессом техники. ХХ век вносит также количественные изменения, как и подобает эпохе взрывного роста рождаемости. Во времена Данте число людей, покидавших города и села, где они родились, было ничтожно малым. Сегодня – сотни тысяч и даже миллионы людей мигрируют, изгоняемые из своих домов войнами, экономическими условиями или политическими преследованиями. А добровольный эмигрант, например писатель, художник, интеллектуал, который оставил страну по своей, можно сказать, прихоти, не руководствующийся страхом перед голодом или полицией, не может не думать о своей судьбе в отрыве от судьбы этих масс. Их кочевое существование, трущобы, где им часто приходится жить, пустыни грязных улиц, где играют дети, в каком-то смысле являются и его уделом; он чувствует солидарность с ними и спрашивает себя, уж не становится ли это все более распространенным образом людского существования.

Ибо жизнь в изгнании не представляется уже трансплантацией из одной страны в другую. Промышленные центры избавляют людей от их спокойных, безвременно обедневших сельских провинций, новые города растут там, где еще недавно паслись стада, бараки и трущобы множатся вокруг столиц.

Пытаясь охарактеризовать неопределенность и неясную угрозу, свойственные изгнанию, мы замечаем, что почти все сказанное относится также и к новым обитателям городского пейзажа, даже если они прибыли не из другой страны. Отчуждение становится судьбой слишком большого числа людей, а не болезнью одной лишь специфической категории. Эмигранту, который об этом думает, трудно испытывать жалость к самому себе.

Быть может, потеря гармонического включения в окружающее пространство, невозможность почувствовать себя в мире «как дома», которая так угнетает уехавшего, беженца, эмигранта, как его ни назови, парадоксальным образом включает его в современное общество и приводит к тому, что если ты артист, то будешь всем понятен. И даже более того, чтобы выразить экзистенциальную ситуацию современного человека, следует быть каким-либо изгнанником. Разве не об этом пьесы Беккетта [3]? Время в них понимается не как приятная повторяемость, согласованная с рутиной; наоборот, оно в них становится пустым и уничтожающим, стремится к иллюзорной цели и замыкается в круг полной тщетности. Человек в этих пьесах не может также установить контакта с пространством, которое абстрактно, однородно, лишено отличительных черт и, скорее всего, является пустыней.

Когда я пишу это, во мне повторяется мелодия польской религиозной песни: «Изгнанники Евы, Тебя призываем». И, действительно, первоначальное изгнание из Райского сада повторяется в нашей жизни, независимо от того, является ли этим садом материнское лоно или вызывающие восторг деревья нашего детства. Столетняя традиция сохраняет образ всей земли как страны изгнания, обычно представляемой в виде пустынного пейзажа, на фоне которого Адам и Ева шагают одиноко, с опущенными головами. Они изгнаны из своего убежища, своего настоящего дома, где тот же самый ритм управлял и их телами, и окружением, где они не знали разлуки или тоски. Оглядываясь, они могут теперь увидеть огненный меч, стерегущий врата Рая. Их ностальгические мысли о возвращении к счастливому когда-то существованию отравлены горечью сознания запрета. Однако они не отказались полностью от надежды на то, что когда-нибудь их изгнание закончится. Позже, гораздо позже эта мечта примет форму золотого города, существующего вне времени, небесного Иерусалима.

Библейская картина соответствует банальности, согласно которой жить в изгнании означает обращать взор к той стране, откуда мы пришли. И наверняка множество стихов и романов в этом столетии вышло из-под пера беглецов, которые описывали родные места более прекрасными, чем те были в действительности, из-за того, что они их утратили. Тем не менее, здесь можно привести возражение. Перемещаясь, мы создаем дистанцию, которую можно измерить в километрах, милях, сотнях или тысячах миль. Библейская картина передает движение в пространстве, после преодоления, выражаясь нашим языком, границ, охраняемых вооруженными солдатами. Однако дистанцию можно измерять не только в милях, но также и в месяцах, годах, десятках лет. Тогда жизнь каждого человеческого существа окажется неумолимым движением от детства к различным стадиям молодости, вплоть до зрелости и старости. То, что происходило в жизни каждого человека, подвергается постоянной трансформации в его или ее памяти, и чаще всего приобретает черты бесповоротно утраченного края, становящегося все более чуждым и странным по мере течения времени. Так что разница между перемещением в пространстве и во времени не вполне четкая. Можно легко себе представить старого эмигранта, который, медитируя о стране своей молодости, отдает себе отчет, что он отделен от нее не только километрами, но также и морщинами на лице и сединой волос, – знаками, устанавливаемыми суровым стражем границ, временем. Что же тогда изгнание, если в этом смысле каждый становится изгнанником?

Тем не менее, изгнание в географическом смысле достаточно реально, и те, кому оно выпало на долю, ищут разных способов принять его с лучшей стороны. Уже само сознание того, каким распространенным оно сегодня бывает, может принести облегчение и даже позволит испытать чувство гордости за свою принадлежность к авангарду. К тому же помогает и тот факт, что истории известны целые государства, основанные беженцами, в том числе Соединенные Штаты Америки. Однако художник или писатель, находящийся в изгнании, не может не задавать себе вопроса насчет своих творческих возможностей. Часто можно услышать, что некая таинственная связь соединяет творчество человека с землей его предков, с почвой и светом, звуками родной речи. Источник вдохновения, говорят, может легко иссякнуть, когда живешь за границей. И действительно, многие способные, вселяющие надежду поэты, художники, музыканты оставили свою страну лишь для того, чтобы проиграть и погрузиться в анонимность, навсегда скрывшую их имена. Есть много правды в утверждении, что родная земля обладает животворной силой, даже если оставить в стороне то, что является очевидным, – родную речь с ее незаменимыми оттенками. Страх бесплодия сопутствует каждому ставшему чужим художнику, и хотя этот страх известен всем художникам, в данном случае он отзывается особенно сильно. Некоторым утешением могут быть имена тех, кому вопреки всем препятствиям удалось добиться победы. Наиболее выдающиеся поэтические произведения на некоторых языках, таких, как польский и армянский, были написаны за границей, вследствие политических преследований на своей родине чужими империями. Годы, проведенные в Париже, вдали от родного провинциального городка Витебска, не помешали Марку Шагалу [4] и далее летать в своем небе вместе с крышами хат, козами и коровами своего детства и ранней юности. Исаак Башевис Зингер [5] воссоздал в Америке благодаря своей памяти и воображению навсегда ушедшую жизнь польских евреев. Можно усомниться, написал бы Джеймс Джойс своего «Улисса», если бы жил в Дублине; скорее следует предположить, что если бы он не уехал на чужбину и не отказался служить ирландским патриотическим целям, то не смог бы описать Ирландию с должной дистанции. А Игорь Стравинский [6], вопреки злобным сплетням, что будто бы после «Весны священной» он утратил талант, сохранил творческую активность (и свою русскую принадлежность) в течение всего многолетнего изгнания.

В каждом из этих случаев, число которых можно умножить, легко заметить один и тот же повторяющийся стереотип. Тот, кто попрощался с родной страной, ее пейзажами и обычаями, становится брошенным на ничью землю, подобную пустыне, вроде той, которую отшельники выбирали для молитвы и размышления. И тогда единственный способ не потерять ориентации – это установить заново свои собственные Север, Восток, Запад и Юг, и в этом новом пространстве поместить свой Витебск или Дублин, возведенные, так сказать, в квадрат. То, что было утрачено, будет обретено вновь на более высоком уровне, как действительное и живое.

Изгнание является испытанием для внутренней свободы, и эта свобода поразительна. Все зависит от тех резервов, какие в нас имеются, и о которых мы мало что знаем. И все же мы принимаем решения, предполагая, что нам хватит сил. Мы полностью отвечаем за риск, и его уже не смягчает тепло сообщества, которое обычно терпимо относится к второразрядности, признает ее заслуги и даже ее награждает. Теперь выигрыш или проигрыш видятся в резком свете, потому что мы одиноки, а одиночество – это хроническая болезнь изгнания. Когда-то Фридрих Ницше [7] славил свободу вершин, одиночества, пустыни. Свобода изгнания принадлежит как раз к такому высокому сорту – но она навязана извне и потому лишена пафоса. В краткой формуле можно, кажется, хорошо выразить результат нашей борьбы с собственной слабостью: изгнание уничтожает – но если оно тебя не уничтожит, то благодаря ему ты станешь сильнее.

Исход людей из их стран является принципиальной чертой нашего столетия, и причины его разнообразны. После русской революции в больших городах Запада появились большие количества россиян. Вскоре к ним присоединились беженцы из гитлеровской Германии и бывшие солдаты республиканской испанской армии. После Второй мировой войны в побежденной Германии было полно бывших депортированных на работы и бывших узников концлагерей, а также немцев, изгнанных с Востока. В последующие десятилетия очередными волнами на Запад прибывали беженцы либо после политических потрясений (подавленное венгерское восстание, вторжение в Чехословакию, военное положение в Польше), либо благодаря экономической притягательности западных стран. Подобные причины и категории можно найти и в Африке и Азии, например знаменитый морской исход вьетнамцев. Хотя чиновники, решающие, имеет ли вновь прибывший право остаться, различают идеологические и политические мотивы, действительность бывает более сложной, и данного человека обычно толкает в эмиграцию целый узел причин. В одном можно быть уверенным: люди уезжают из своих стран, потому что там трудно выдержать. Можем ли мы представить себе мир, в котором явление изгнания исчезнет, ибо в нем не будет необходимости? Те, кто видят такую возможность, похоже, недооценивают силу течения, несущего нас в противоположном направлении. Что более вероятно, так это возрастающее сознание того, что, ища счастья в далеких краях, мы должны быть готовыми к разочарованиям и даже к сомнительному удовольствию прыгнуть со сковородки прямо в огонь. Сознание этого, конечно, никого не остановит, потому что болезнь, которая нас мучит в данный момент, всегда более чувствительна, чем тот недуг, который придется переносить в будущем. Земля, со всем ее красотой и очарованием, в конце концов, это земля «изгнанников Евы». Старый анекдот о беженце, пришедшем в бюро путешествий, не утратил своей актуальности. Беженец из измученной войнами Европы ищет континента и страны, где было бы достаточно далеко и безопасно. В задумчивости вращает он пальцем глобус и, наконец, задает вопрос: «А чего-нибудь другого у вас нет?»

[1] Эринии – в древнегреческой мифологии богини мести.

[2] Данте Алигьери (1265–1321) – великий итальянский поэт, автор «Божественной комедии».

[3] Сэмюел Беккетт (1906–1989) - философ, романист, поэт и драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 г.

[4] Марк Шагал (1887–1985) – французский художник российского происхождения, выдающийся представитель художественного авангарда XX века.

[5] Исаак Башевис Зингер (1904–1991) Американский прозаик польского происхождения.

[6] Игорь Фёдорович Стравинский (1882–1971) – композитор, дирижер и пианист российского происхождения, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века.

[7] Фридрих Вильгельм Ницше (1844 –1900) – великий немецкий философ.

Об изгнании

Эссе "Об изгнании" было написано Милошем в качестве предисловия к альбому чешского фотогафа Йозефа Куделки "Exiles" (N.Y., 1988) . Снимки этого альбома покапзыали печальные пейзажи улиц и предместий больших городов, а также людей, живущих на чужбине, осмтавивших свою родину ради свободы и зароботка. Милош включил это эссе в книгу "Поиск отчисны" (Szukanie ojczyzny). Публикуемый текст взят из русского издания этой книги (СПб., Европейский дом, 2011) в переводе Ан. Нехая.

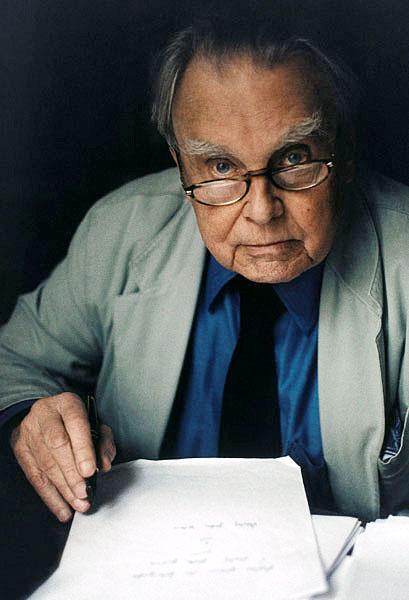

Чеслав Милош

Чеслав Милош (1911-2004) - один из самых выдающихся польских поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии в области литературы за 1980 год. Родился в 1911 году в усадьбе Шетейне в Ковенской губернии. Выпускник Университета Стефана Батория в Вильнюсе в 1934 году. Дебютировал книгой поэзии „Три зимы " в том же году. В студенческие годы – один из организаторов и лидеров поэтической группы «Жагары». Во время немецкой оккупации жил в Варшаве, издавая в подполье свои стихи. После войны опубликовал в Варшаве книгу стихов «Спасение» (1945). В 1951 эмигрировал из Польши во Францию, а затем в США, где преподавал современную литературу, в частности в Калифорнийском университете в Беркли. Уже за рубежом опубликовал множество книг стихов и поэм, книги прозы, эссе; публицист, литературовед, ...