Выпуск 2

Поэзия и проза

Стихи из книги "Я, Фауст"

Лешек Жулинский. Я, ФАУСТ

(несколько слов об авторе и о поэзии)

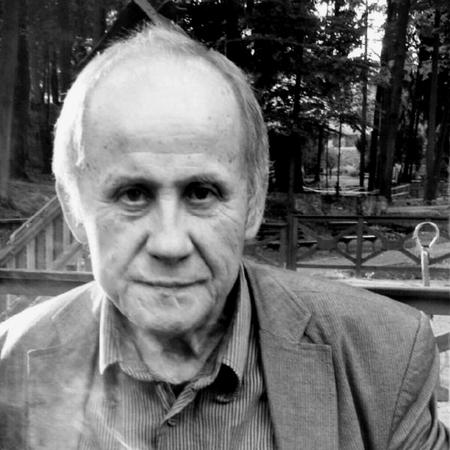

Лешек Жулинский уже не молод – родился в 1949 г. Прекрасно ориентируется в современной польской литературе: закончил в 1973 г факультет полонистики Варшавского университета, и с тех пор постоянно отслеживает события литературной жизни, её потоки, течения и «завихрения» то на поприще редактора различных издательств и изданий, то члена жюри множества разнообразных конкурсов, то как литературный критик – на его счету семнадцать книг, посвященных творчеству польских авторов, вопросам литературы и культуры, а также масса статей, очерков, радио и телевыступлений. Кроме этого, Лешек Жулиньский – поэт, последний из сборников стихов, изданный в 2014 году („Ostatnia przeprowadzka”), – двенадцатый по счету.

Лешек Жулинский уже не молод – родился в 1949 г. Прекрасно ориентируется в современной польской литературе: закончил в 1973 г факультет полонистики Варшавского университета, и с тех пор постоянно отслеживает события литературной жизни, её потоки, течения и «завихрения» то на поприще редактора различных издательств и изданий, то члена жюри множества разнообразных конкурсов, то как литературный критик – на его счету семнадцать книг, посвященных творчеству польских авторов, вопросам литературы и культуры, а также масса статей, очерков, радио и телевыступлений. Кроме этого, Лешек Жулиньский – поэт, последний из сборников стихов, изданный в 2014 году („Ostatnia przeprowadzka”), – двенадцатый по счету.

А вообще, пан Лешек – большой эрудит. В его поэтическом цикле «Я, Фауст» – временной и культурный диапазон огромен: от мифологии американских индейцев «Пополь Вух», от мифологии греческой и Гомера (можно, конечно, посчитать и от упоминаемых в стихах птеродактилей) до его современников – польских поэтов. Место действия, в основном, Европа, что вполне понятно – главный герой этого поэтического цикла, а вернее, его прототип, – доктор Фауст, средневековый чернокнижник и чародей. Жулинский берет реально существовавшего средневекового философа за точку отсчета, и, протягивая от него временные нити, отталкиваясь от образа, уже известного по литературным (и музыкальным) произведениям, рисует с достаточной долей иронии нового доктора Фауста – современника, свое Эго, Я = Фауст. Этот образ складывается и из отдельных мазков, фрагментов мозаики, рассыпанных по стихам цикла, и прорисовывается достаточно полно и четко, как это сделано в программном стихотворении «Фауст пишет Петру Кунцевичу».

Но почему именно Фауст? Во-первых, закрадывается мысль, что «отправным пунктом» возникшего поэтического цикла была некая Маргарита. Невозможно, как мне представляется, написать такой эмоционально наполненный, звучащий на высокой ноте цикл с холодным сердцем, «от ума». Во-вторых, это отождествление себя с Фаустом – интересный литературный прием, позволивший автору, не сохраняя единства места и действия, связать цикл едиными героями-масками, показать не только радость любви, но и боль отречения, осмыслить ситуацию философски, создать свое продолжение мифа о любви немолодого мужчины к юной женщине, вписав его в широкое литературное, культурное и временное пространство.

Полный цикл, состоящий из трех частей, включает 98 стихотворений, главные действующие герои – Фауст, Маргарита и Мефистофель. Фауст – это и средневековый алхимик, философ, искатель истины и философского камня, и современный интеллектуал; Маргарита – это миф, воплощение идеи вечной женственности, красоты, вдохновляющей и соблазняющей мужчин; Мефистофель – извечный искуситель и провокатор.

Часть стихов написаны Жулинским в виде писем Фауста к различным историческим лицам (Колумбу, Сервантесу, Вийону, Петрарке. Баху, Гете и другим), к мифическим и литературным героям (Одиссею, Мастеру) и даже в виде «разговоров с Богом». В этих «письмах», как, впрочем, и в остальных стихотворениях цикла, тема любви к Маргарите является зачастую только предлогом для показа того или иного среза действительности, для философских размышлений о жизни.

Поэтическая книга Лешека Жулиньского «Я, Фауст» увидела свет в 2008 году и получила в Польше широкий отклик. На поэтическом фестивале в Познани она была признана лучшей поэтической книгой года, вызвала широкое обсуждение в печати и обширную читательскую почту. Мало того, последовала ответная поэтическая «почта» – стихи, написанные польскими поэтами и поэтессами в эпистолярном жанре и адресованные Фаусту.

Отдельно хочется сказать о языке поэзии Лека Жулинского: рисует ли автор сцены эротичные или размышляет о значении литературы, культуры – стиль стихов неизменно высок, язык – изысканно литературный. Ни разу Жулинский не сбивается «с высокой ноты», не допускает пошлой реплики. Только в одном стихотворении «Фауст пишет Франсуа Вийону» он позволяет себе некую вольность, но ровно на столько, чтобы «поддержать образ» своего сокореспондента.

Следует согласиться с тем, что Томаш Поль написал о книге «Я, Фауст» в своей краткой рецензии: «Эта книга не для каждого... Эта книга для любителей литературных аллюзий, интертекстуальности, для тех, кто любит называть вещи своими именами и одновременно способен смаковать поэтический язык, которым немногие способны сегодня писать, потому что немногие имеют такой запас слов, понятий, знаний, как автор». Это так – на восемьдесят четыре стихотворения, которые вошли в польско-русскую билингву, приходится (подсчет весьма приблизительный) более двухсот тридцати упоминаний культурных и литературных явлений, понятий, имен. Упоминает ли Жулинский Бруно Шульца или Климта, Дориана Грэя или Горпину, Твардовского или Чаушеску, «Волшебную флейту» или «AchtkleinePräludienundFege», Лелуша или Висконти– это в равной мере требует от читателя «быть в теме» для того, чтобы в полной мере понять смысл стихотворения, заложенные в него аллюзии.

Представляется, что книга заинтересовала бы взыскательных петербуржских читателей, и я рада возможности представить их вниманию подборку переводов из поэтического цикла польского поэта Лешека Жулинского «Я, Фауст».

Вера Виногорова

ВОДОСБОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сквозь меня протекает река Фауст,

в которую не спешит войти Гераклит.

Гераклит прав:

кто не ловит момент,

тот не поймает рыбы

поражения.

Сквозь меня протекает река Стикс,

Харон, ухмыляясь, манит меня пальцем,

но держит рот на замке;

ведь если откроет –

покажется Великая Пиранья

Судьбы.

Сквозь меня протекает река Лимпопо,

абстракция, лишенная смысла:

у аборигенов это слово значит

не больше, чем ferdydurke[1]

в польском

языке.

Сквозь меня протекает река Висла

вспенившейся крови,

с трудом взбирается

через пороги в гору,

из дельты рта сочится темной

струйкой…

Как обезводится жизни источник –

все иссыхает, скрипит лишь песочек.

МОЯ МАРГАРИТА

Маргарита, завязывающая сандалию,

Маргарита из Виллендорфа,

Маргарита Милосская,

Маргарита Самофракийская,

Маргарита из Ламмермур,

Маргарита из «Грозового перевала»

Маргарита из Антиохии, Кордовы и Наварры,

Маргарита Троянская,

Маргарита, расчесывающая волосы,

Маргарита из Вилька[2],

Маргарита с Садовой и Арбата…

Маргарита –

квинтэссенция,

миф.

СКАЗКА О ЧЕРНОМ ВОРОНЕ,

ДУШЕ ФАУСТА

И СПАСЕНИИ МАРГАРИТЫ

Ты видишь ту тень над сказочным лесом?

Как ветви дубов гнет круговертью?

Дюрер приметил за мглистой завесой:

то рыцарь и дьявол мчат обок со смертью.

За ними – Царь Эльфов, сжимая ребенка,

в страшных объятьях тот плачет в тревоге,

Вертер с Бругильдой промчались сторонкой,

а вслед – нибелунги... германские боги...

Повеяло смертью, сыростью, смрадом,

когда туча крыльев покрыла все мглою –

летит воронье, словно вестники ада,

не за твоею ли, Фауст, душою?

Лети же легенда по-над Мозелем, Рейном

из средних веков в этот день настоящий,

лишь сном Маргариту не тронь чародейным

и льдом не покрой литургии мертвящей.

DÉJÀ VU

Ведь её же нет

там, где она есть;

ведь когда говорит,

не услышишь её голоса;

когда я прижимаю к лицу в её темные волосы,

к губам липнет лишь бабье лето;

я люблю её,

но только как виденье,

что встретил

в зарослях Лесьмяна[3];

и туфельку, что у меня в руке,

украл я в Книге идолопоклонства Шульца[4],

принес в шалаш свой от Вийона,

её подбросил в этот стих мне сам Булгаков,

а Гете отравил –

недостижимостью.

СЫТОСТЬ

Я ждал много лет,

Когда она встанет передо мной обнаженной

и начнет без боязни входить

в мой бушующий огонь,

когда ее руки в жаждущей панике

будут жадно касаться меня,

когда ее волосы оплетут меня,

как плющ оплетает арку поздним летом,

когда ее бедра бесстыдно откроются навстречу

и позовут меня в восьмой круг

Боккаччо,

когда ее ягодицы улыбнутся мне,

как Мерилин Монро в зеркале,

когда она, как Жанна Д’Арк, будет сгорать

в этом огне

за свое неотречение.

Но больше всего я ждал, когда настанет рассвет,

и обозначит в уголке ее губ

заблудившуюся улыбку сытости.

ПРОСЬБА МАРГАРИТЫ

Коснись меня в стихах,

просила Маргарита.

Но как же я, алхимик,

уже полвека не могущий найти

ни философский камень,

ни золото продажное –

смогу урузуметь метафоры феномен,

в которую она свернулась, как в клубок?

Как взять мне в пальцы аллегорию ее души,

схватить неуловимый смеха мадригал,

вплести ей в волосы сонет моих восторгов,

как выстукать на животе ее эпиталамиум[5]

и начертать на плечиках стих эротический,

а оду радости построить на склоне бедер,

под куполами ягодиц подвесить барокковый орнамент

литании[6]?

Как мне ее коснуться подмигиваньем эпиграммы,

воспеть ей дифирамбы

и обласкать оксюмороном сладкой горечи,

что пью в своем желании?

Каким гекзаметром измерить ее пульс,

каким анжамбеманом[7] мне положить ее на ложе

и взять эпитетом лиричным?

Нет, Маргарита,

ты много хочешь от меня,

а я сумею объяснить лишь время,

что мчит, как Гераклитова река,

где ловятся фантомы,

и никогда – реальность…

НАДВИГАЕТСЯ ДУХОТА

После майской грозы наступал рассвет.

Плечи Маргариты уже не содрогались от спазмов плача,

в оконном стекле уже погасли влажные звезды ее глаз,

озон очищения медленно наполнял комнату.

Фауст чувствовал, что после этой грозы

погода уже никогда не будет майской.

Надвигалась июньская духота, голову охватывал жар,

на далеких горизонтах уже виднелись зарницы,

время от времени доносился гром

рвущейся пустоты.

Как объяснить ей израненное одиночество ночи,

голод рук, горечь сердца, спазм горла?

Как объяснить ей боль отстранения

и любовь без эха; слово люблю,

отскочившее от скалы и упавшее в пустоту

со звуком бьющегося стекла?

Нужно будет проглотить все это молча

и достойно,

выйти на крыльцо отчаяния с улыбкой на лице,

коснуться волос Маргариты губами, потрескавшимися

от слов, которых она не расслышала,

наклониться, поднять кусочек этого стекла

и перерезать артерию

весны.

АНДРОГЕН

В ночь со второго на третье июня Фауст мчался по автостраде,

сбоку на сиденье дремала Маргарита,

и даже не дремала, замкнулась попросту в себе,

чтобы не слушать монолог фрустрата.

Фауст выкрикивал ей свое одиночество,

жажду ее тела, миф единения,

рассказывал о мягком волнении околоплодных вод,

которые Маргарита стерегла

Сциллой и Харибдой своих бедер,

разбивая суденышки его стараний

об их острые утесы.

А ведь именно там находится извечная праколыбель мужчин –

как угри, стремятся они вернуться в акваторию начала,

к источнику вечного возрождения;

туда, где женщины скрывают пещеры материнства,

колышут в своих бедрах мужчин,

чувствуя, как в их недрах подрастают маленькие мальчики

и великие герои.

Дорога ревела штормовым ветром, за стеклами авто

сгущались ночные глубины,

посты оплат вставали на пути, как шлюзы,

их надо одолеть – и вновь, и вновь вперед,

наперекор теченью, в этом монологе воскрешенья,

в порыве андрогена, в горячке Саргассового моря,

в скитаньях вечных капитана Ван дер Декена[8],

в караванах бедуинов, фата-морганах счастья,

в коридорах слепых ветров,

боях оленей, брачных летах птиц,

в цветении лугов,

в стиснутой теснине ее бедер, за которой открывается

безбрежность существования.

… но Маргарита спала,

время шло, дорога бежала,

Фауст тонул, мир рушился,

любовь, предоставленная сама себе, разлеталась,

нарушая закон всемирного тяготения…

ФАУСТ РАЗГОВАРИВАЕТ С ЗЕРКАЛОМ

Мне скоро стукнет шестьдесят,

устал я, хоть это было лишь мгновенье,

ночная молния, что ослепила очи.

Все осуждают, что подписал я договор,

но это ерунда в сравнении с тем шансом, что мне дан,

все укоряют Маргаритой,

дураки! –

не в этом суть:

без устали исследовал я небеса и землю,

искал я истину, а усмотреть ее не просто в окуляры,

хотел поймать в один мешок я и тайны мира, и Промысл Божий –

сегодня потрясаю лишь пустой рогожей,

хотел открыть я философский камень –

но лишь споткнулся я о камень преткновения.

Марго исчезла, лишь вихрь прошел по комнате;

хотел остановить я время, взнуздать и осадить, как резвого коня,

мгновение казалось мне прекрасным, что из того?

Меня лягнуло больно и унеслось, как смерч,

оставив мне руины моего лица,

изборожденные неверием, цинизмом, тусклый взгляд,

разочарования глубокий шрам, лоб рассекающий,

как след секиры.

Осталось ли еще хоть что-то?

Наверно, только крошечка её тепла на простыне:

иллюзия – моя рука не ощущает ничего;

со всех сторон лишь злобный хохот одиночества,

за пальцы цапнуть норовят химеры,

годины обращаются в годзиллы.

Ну, что ж, мне камня философского не жаль;

мне жалко камешка, который Маргарита

из туфельки однажды вынув, швырнула в воду,

сегодня я б сжимал его в руке, как довод, что она была,

сегодня я б замуровался в нем

на вечность.

Конечно, если вечность существует.

ФАУСТ ПИШЕТ МИФИСТОФЕЛЮ

Мефисто,

ты обманул меня, оставил

с носом,

не мгновенье было вечностью,

это Маргарита была мгновением,

пронеслась через бурьян моей жизни

серной, недотрогой Хлоей,

не успевал насладиться днем,

был короток, как молния,

но я все равно благодарен тебе,

ведь это была молния весенней грозы,

после которой расцветает жасмин

и лоза над Рейном неудержимо стремится

вверх.

Теперь все позади;

Past Perfect.

Когда в Трактире подо Львом

появились твои головорезы,

я был готов.

Данте с Вергилием уже ждали меня,

отгадай, в круге котором?

Я о себе уже не беспокоюсь,

верю даже, что здесь, в аду, найду покой

и благоденствие порядка.

Порядок – то бриллиант существованья.

Но у меня к тебе есть последняя просьба:

когда под видом коммивояжера,

служителя Госстраха,

агента тайных служб

иль пса, как делаешь обыкновенно,

ты будешь вновь ловить потерянные души,

пощади, прошу тебя, Лешка Ж.,

Маргариту, Камилу, Михаила, Гражину

и еще нескольких приятелей,

их имена я оставляю для тебя в конверте.

Притворись хоть раз Божьей Матерью

и заступись за нас.

Теперь уж все, apagesatanas,

оставь меня, дай отдохнуть,

вели, чтоб этими стихами

устлали пекло.

ФАУСТ УЖЕ НЕ ПИШЕТ…

Сколько заметок, сколько исписанных страниц,

сколько истраченных чернил,

а сколько перьев, заточенных и сломанных

в нетерпении, сколько инкунабул, проштудированных

в погоне за философским камнем, мензурок и реторт разбитых

при варке эликсира, по поводу которого уверенности нет,

что, в принципе, возможен…

Сколько веры в делах невероятных,

сколько огня в этой холодной галактике вакуума,

сколько пота на висках, невзирая на тщетность,

не оставлявшую иллюзий.

В соломе седых волос

дыхание Маргариты – молодость?

В миг до затягивания петли

ее губы – бессмертие?

О! Голубица белая, вылети из моего тела.

О! Сердце, живящее тело это, остановись до рассвета.

…но надо успеть порвать все записи,

сжечь незаконченные книги

и письма приятелей,

а может,

а может с пылающим факелом Герострата

поспешить к хранилищу книг

и спасти человечество от бесконечного вервия букв,

которые ползут как черные муравьи,

принося несчастье иллюзий и отравляющий

галлюциноген знаний.

Только любовь имеет какой-то смысл,

и то на уровне амебы, комара или травы –

в пекле сердца и разума

она превращается в цикуту культуры.

Умереть, чтобы больше уже не писать;

обратиться в воду для амебы,

воздух для комара,

почву для травы,

сойти в Чистый Смысл.

МОИ ПОХОРОНЫ

Маргарита, Офелия, Лаура,

Беатриче, Дульцинея, Молли,

Телимена, Марыля,Татьяна,

Элоиза, Изольда, Ярославна,

Лукреция, Брунгильда, Апреленька[9],

Наташа, Джульетта, Фанни, Дездемона

и ты, Дюймовочка…

Я не виноват,

я никогда вам не изменял!

Никогда вам не прощу

этого плена литературы,

в который попал до скончания века,

вы, подлые Горпины,

вымороченные творения писак,

наложницы читателей,

мои сладкие,

единственные,

мои любимые.

Цып, цып,

ну, идете сюда,

накормлю вас зернышками буковок,

клуши безмозглые,

общипанные вороны,

кобылки холеные.

Когда меня повезут,

хочу видеть только ваши ножки и попки,

и черные страусовые перья, притороченные ко лбам

как в Folie Bergère[10],

только не хохочите, не ржите –

это единственное,

чего я не вынес бы

после закрытия Книги.

УЖЕ НИЧТО

Мефисто, друг,

я написал тебе: пора нам в пекла;

не поправляй меня,

единственного пекла нет,

есть множество –

у каждого свое, и это главное,

на что Господь не поскупился для людей.

По мерке сшито пекло,

не жмет, свободно облегает,

так, чтобы могли метаться,

загнать себя, как лошадь,

скрутить в бараний рог.

Там пасмурно всегда,

на небе – сплошные облака,

лоб рассекает глубокая суровая морщина,

там в кузнице куются кандалы,

чеканятся фальшивые монеты.

А закаляет характер как!

Его выпускники здесь, на Земле,

делают прекрасную карьеру.

Единственным изъяном пекла

является противовес небес,

и это всех нас огорчает –

двузначность ситуации и цели;

поэтому, давай-ка мы запремся

в личном пекле,

куда уже ничто

не проникает.

Перевод Веры Виногоровой

[1] Ferdydurke – название повести (1937) Витольда Гомбровича (1904-1969). „Ferdydurke”- это «слово-абстракция»; слово, которое ничего не значит.

[2] Аллюзия на повесть Ярослава Ивашкевича «Панны из Вилька» (1932), в 1979 году Анжей Вайда снял одноименный фильм.

[3] Болеслав Лесьмян (Bolesław Leśmian, 1877-1937), выдающийся польский поэт Один из самых нехарактерных и оригинальных авторов начала XX века. Начав с символизма, к 1930-м годам Лесьмян вырабатывает специфическую «одушевляющую» лирику, в его текстах вещи, мысли, явления начинают жить собственной жизнью, реальный мир постепенно растворяется в мифическом.

[4] Xięga bałwochwalcza - цикл рисунков Бруно Шульца, где женщина трактуется как идол, которому поклоняются мужчины.

[5]Epithalamium – (греч.) эпиталама, свадебная песнь

[7]Анжамбема́н (фр. enjambement, от enjamber, «перешагнуть»), в стихосложении перенос строки, несовпадение синтаксической паузы с ритмической (концом стиха, полустишия, строфы); употребление цезуры внутри тесно связанной по смыслу группы слов.

[8] Капитан «Летучего Голландца».

[9] April Gifford – американская славистка, с которой состоял в переписке Богумил Храбл (Bogumil Hrabal)

[10] Кабаре в Париже.